福建长溪流域畲族住宅空间与构架体系演变研究

福建长溪流域畲族住宅演变反映了族群迁徙、生计转变与文化交融的影响。明末至清初,历经游耕、定耕初期、定耕中后期三阶段,住宅从原始草寮,发展为 “孩儿撑伞” 与双柱式住宅,再到 “家族化” 住宅。技术上体现畲汉融合,空间分化映射社会结构转型。各阶段建筑并非线性替代,这种演变围绕家庭组织展开,为解读华南山区族群建筑提供关键范式。

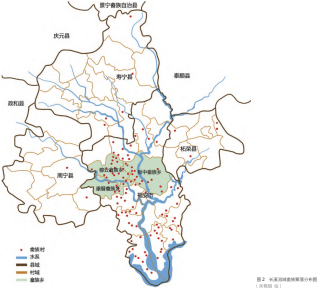

东南小流域畲族聚落与住宅建筑研究——以福建长溪流域为例

长溪流域独特的地理环境孕育了畲族 “大分散、小聚居” 的聚落形态与多元融合的建筑特征。畲族先民迁徙及社会变迁推动聚落形成与住宅演进,从简陋住居发展为成熟土木结构建筑。其聚落选址融合生态智慧与文化观念,建筑技艺传承中体现文化韧性,且受多元文化影响。该研究为民族建筑研究提供新视角,对文化遗产保护有重要意义。

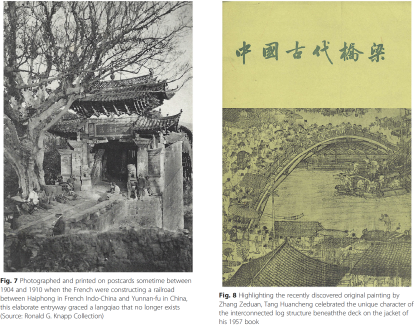

中国廊桥:水上遗产建筑的千年传承

中国现存 3000 余座廊桥,历史可追溯至汉代,福建、浙江木拱廊桥正申报世界文化遗产。其以 “编梁木拱” 技术为核心,融合多重功能,与西方廊桥差异显著。经多年研究形成跨学科体系,2009 年相关技艺入联合国非遗。现存廊桥面临技艺传承、旅游开发、建材冲击等挑战,当代通过 “廊桥 +” 模式、数字化技术等实现保护与创新,是解读中国社会文化的重要样本。

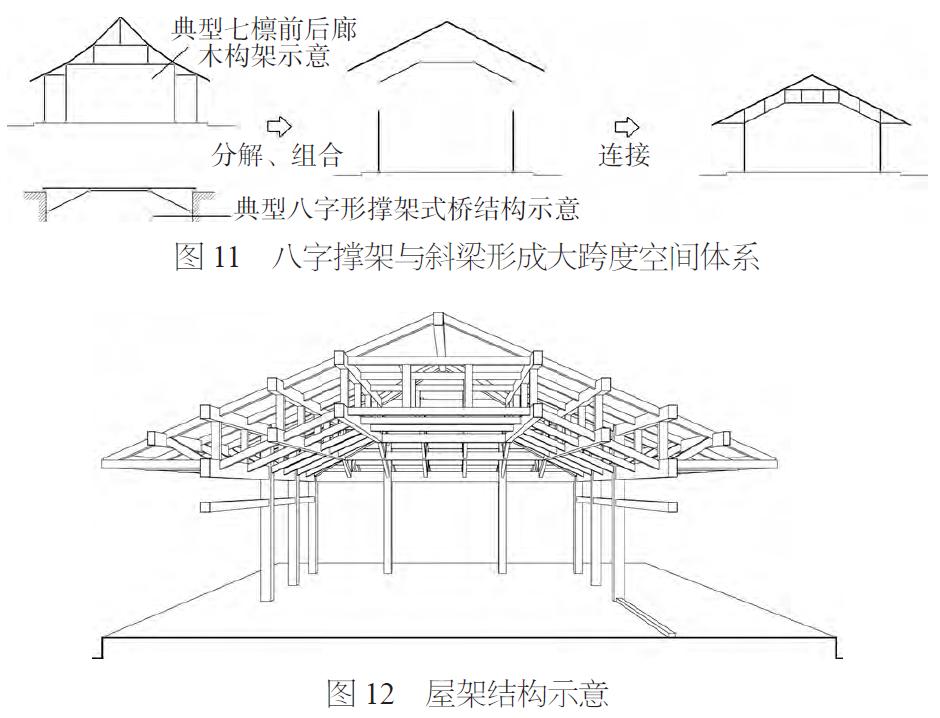

古代木桥结构技术的现代木建筑传译

中国古代木桥有 “撑架拱”“编木拱” 等特色技术。本研究梳理其结构类型与特征,以南京会议厅和九嶷山展示厅为例,展示现代转化路径。前者将木拱桥曲线转化为屋顶举折,后者拓展撑架拱应用。借助胶合木、金属连接件等,实现传统与现代融合,兼具文化、技术与生态意义,为新时代木建筑发展提供方案。

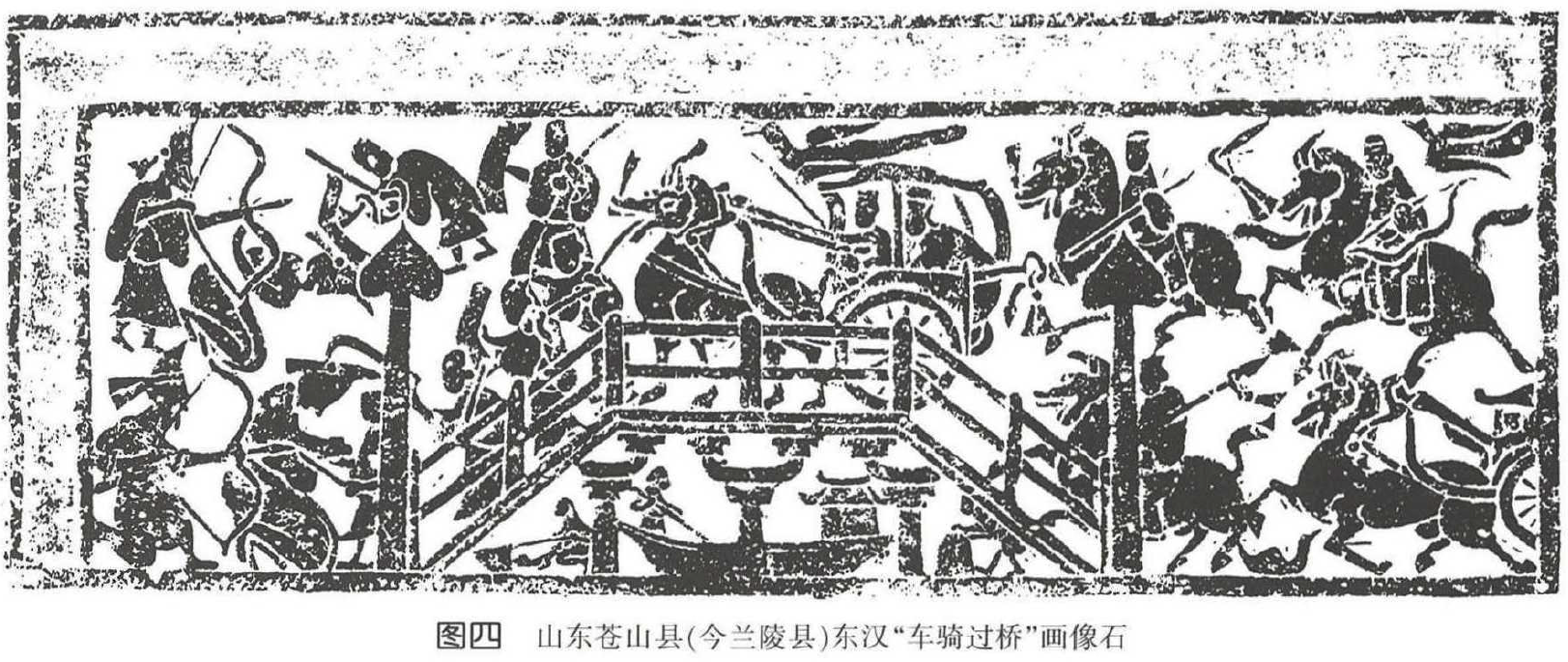

汉画像反映的木构桥梁研究

汉代是桥梁技术重要发展阶段,汉画像为研究当时木构桥梁提供了直观材料。其反映的木构桥梁主要有平桥、折边桥、弧桥、梯桥和廊桥五种形式,各有独特结构。同时,汉代桥梁已形成完整装饰体系。研究揭示了木构桥梁从功能性到艺术化的演进,为理解古代木构体系提供关键线索。

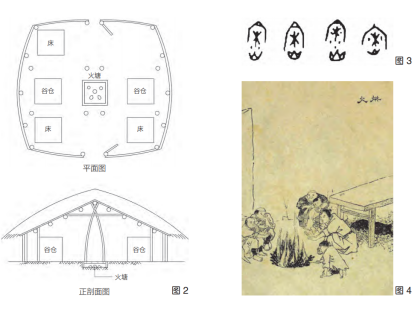

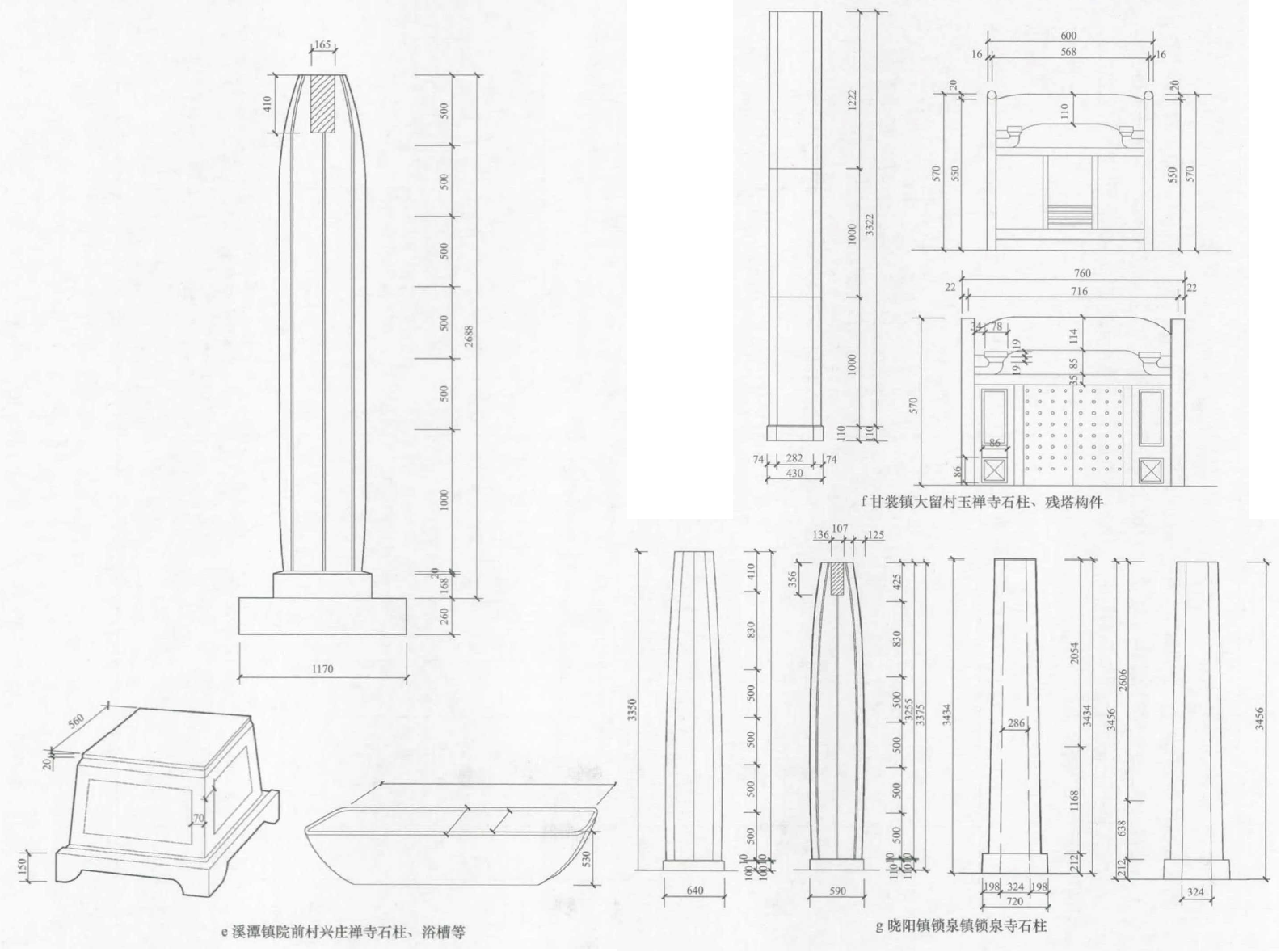

从福安古代建筑遗存看境内畲族居住建筑的类型及演变

刘杰教授对福安古代建筑深入研究,聚焦畲族居住建筑。福安建筑遗产历史悠久,遗存分佛教建筑、居住建筑和文化文物。畲族居住建筑有临时草棚与竹屋、过渡型建筑、大宅三种类型,体现从原始到成熟的演变。其布局、结构有特色,技术继承唐代工艺,发展受历史迁徙、文化交流、社会自然条件影响。该研究为理解畲族建筑提供重要视角。

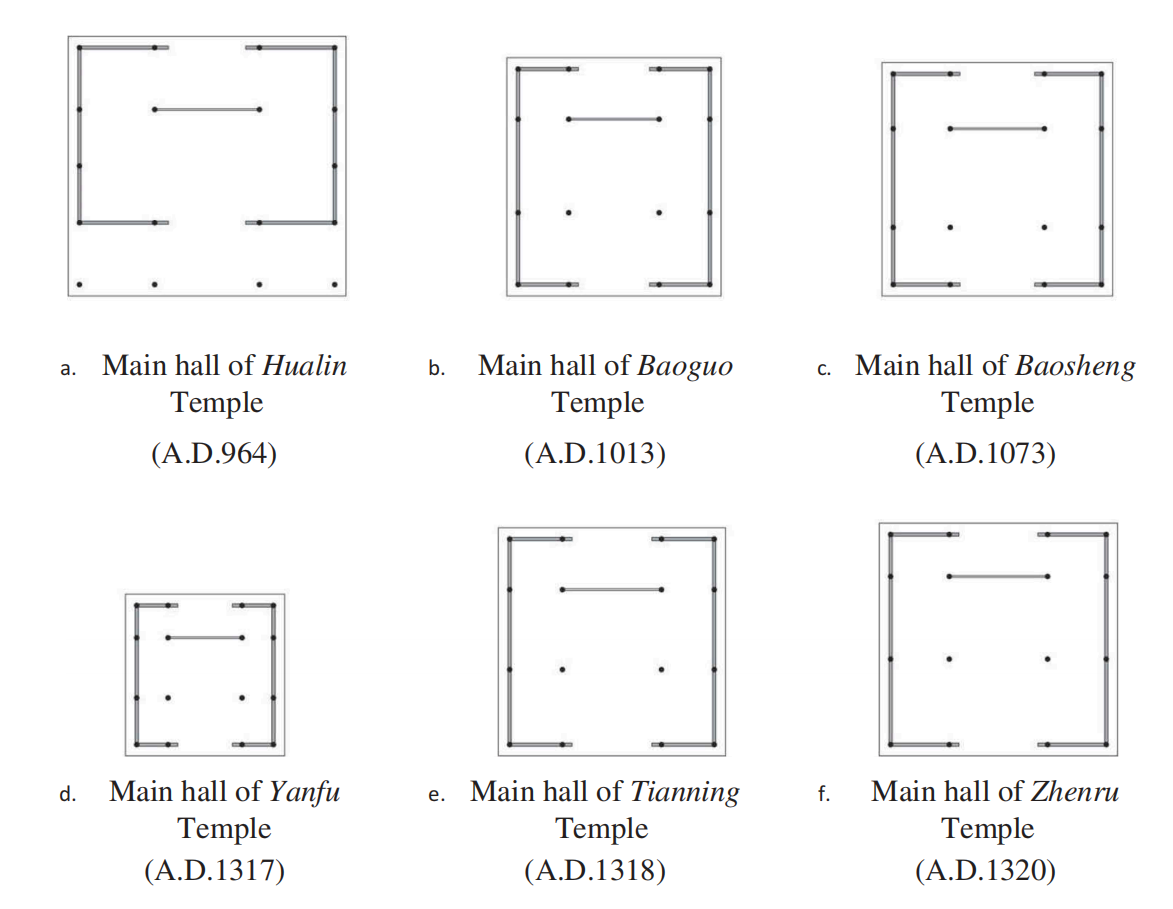

10至14世纪江南地区佛教建筑木材结构体系的演变——以保国寺大殿为例

10 至 14 世纪,江南地区佛教建筑木结构体系经历了显著演变。本文以宁波保国寺大殿为案例,结合文献梳理等方法探究其演变及原因。江南地理气候优越,自唐起成为经济文化中心,佛教兴盛。此时期佛教大殿在平面、结构、构件等方面有变化,如平面多近正方形,结构采用 “厅堂式”,斗栱简化等。其演变受经济、政策等影响,江南木构技术虽完善却未形成科学理论。该研究为现代木结构保护等提供参考。

- 共1页 7条