摘要

汉代是桥梁技术重要发展阶段,汉画像为研究当时木构桥梁提供了直观材料。其反映的木构桥梁主要有平桥、折边桥、弧桥、梯桥和廊桥五种形式,各有独特结构。同时,汉代桥梁已形成完整装饰体系。研究揭示了木构桥梁从功能性到艺术化的演进,为理解古代木构体系提供关键线索。

汉画像反映的木构桥梁研究

汉代是中国古代桥梁技术发展的重要阶段,东汉晚期梁桥、拱桥、索桥三大桥型已基本形成,且以木结构为主。汉画像(画像砖、石及墓室壁画)作为直观反映汉代桥梁面貌的重要材料,通过其形象结合出土实例与文献记载,可深入探讨木构桥梁的形式、结构及装饰特征。

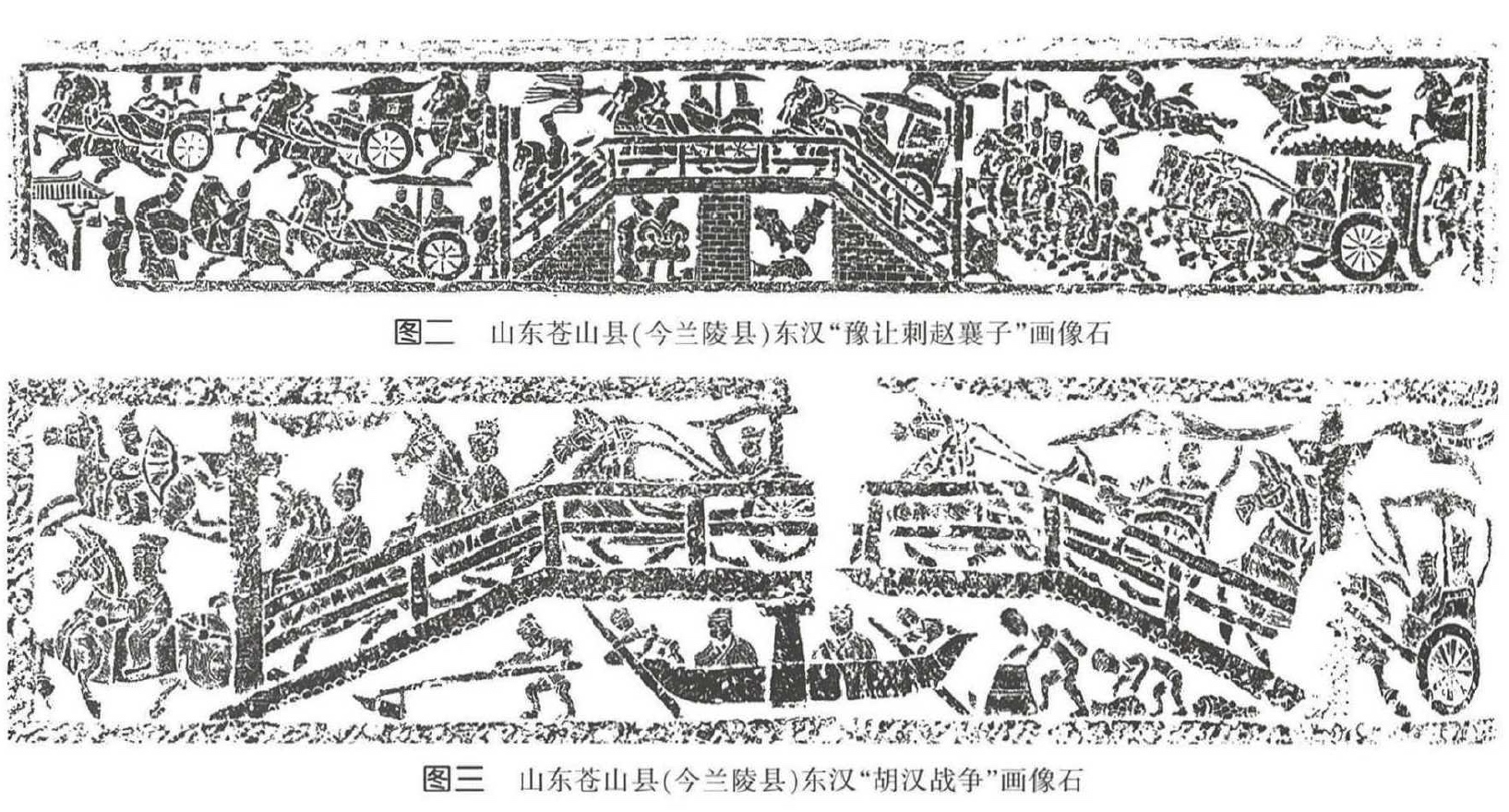

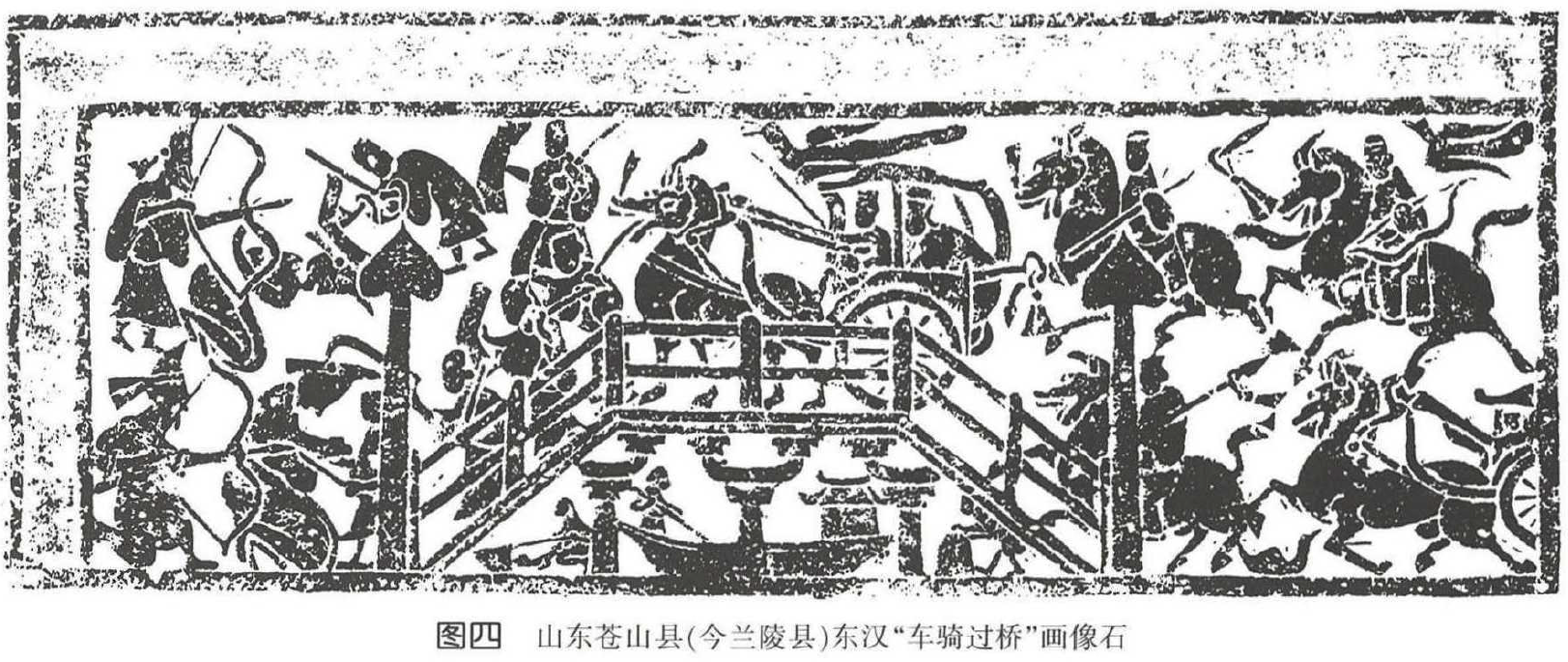

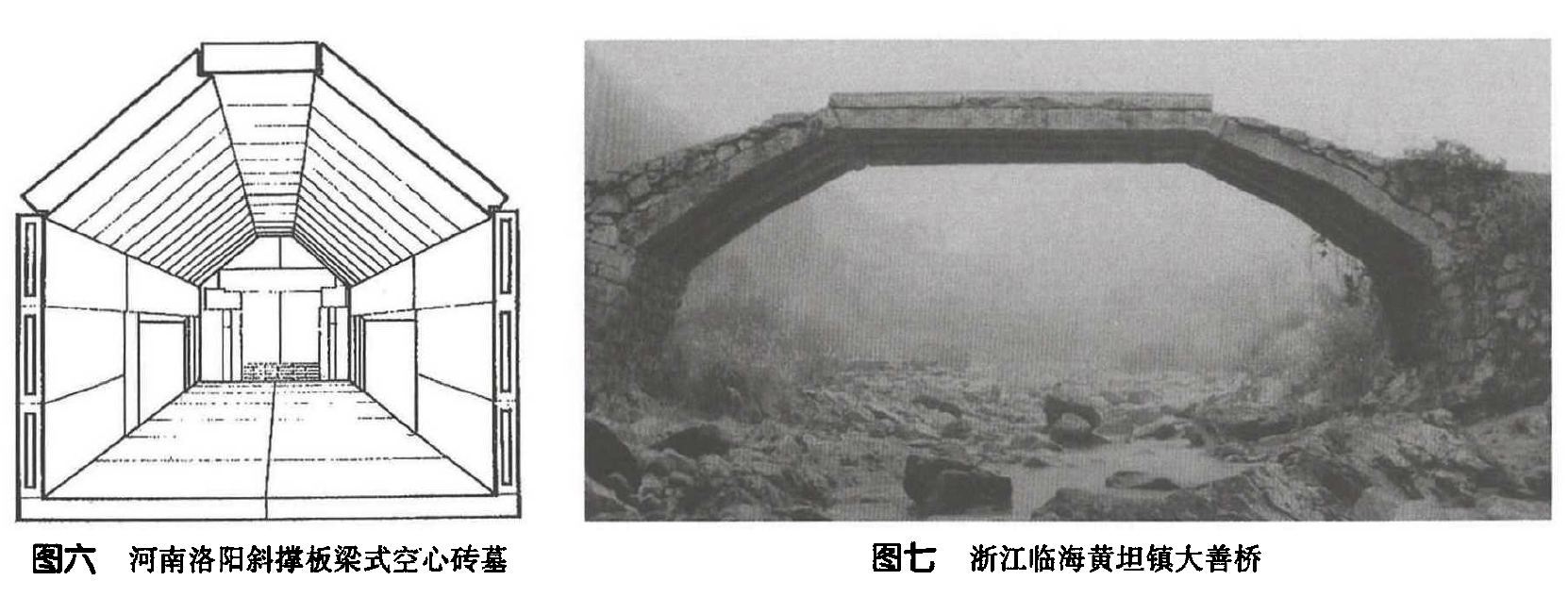

汉画像中的桥梁形象虽因艺术表现手法受限,难以完全还原真实结构,但基于木构"形式与结构相统一"的特点,仍可推断出五种主要形式:平桥、折边桥、弧桥、梯桥和廊桥。其中平桥为最简单的简支木梁桥,以单跨平梁直接架设于桥墩或桥柱上,如山东邹城南落陵村西汉画像石中的"断桥"即为典型例证。折边桥在汉画像中出现频率最高,其结构分为两类:一类为多跨简支木梁桥,如山东苍山出土的东汉"豫让刺赵襄子"画像石中桥下设石制或木制桥柱支承,部分桥柱上可见斗拱构造;另一类则为八字木撑架桥,如山东临沂吴白庄画像石中的桥梁无桥柱支撑,其结构形式与战国至汉代砖室墓的三折边拱券结构存在关联性。值得注意的是,四川成都跳蹬河街道出土的东汉画像砖显示,此类桥梁已采用"桥柱-横枋-顺梁-桥板"的复合构造体系,桥板端头呈三角楔形,这种构造逻辑在山西太原晋祠圣母殿前的鱼沼飞梁(虽为石构)中仍有遗存。

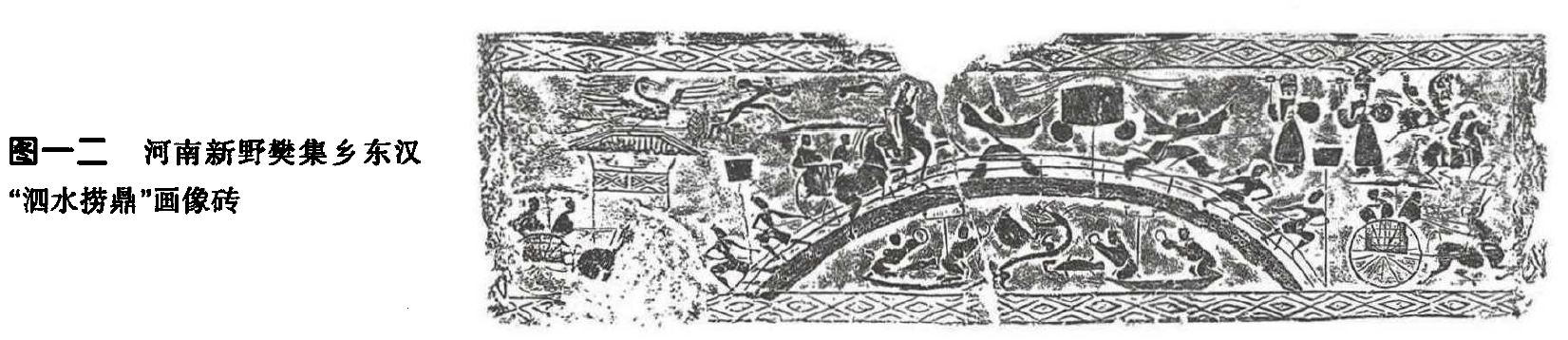

弧桥作为汉代特有的曲桥形式,其结构体系存在显著差异。河南新野樊集乡东汉画像砖中的弧桥采用桥柱支承的多跨简支梁结构,此类桥型延续至宋代发展为"骆驼虹桥",现存实例包括敦煌莫高窟唐代壁画、扬州唐城遗址木桥及元代上海迎祥桥等。而四川彭州义和乡画像砖中描绘的弧桥则采用撑架木拱结构,桥下无立柱,以人字撑形成受力体系,这种结构在山西广胜寺元代壁画中得到进一步发展,结合了梁柱与撑架的复合受力模式。特别值得注意的是河南新野出土的"平索戏车"画像砖,其桥面呈现X形腹杆构造,虽有学者推测为早期木桁架结构,但因缺乏直接证据,目前更倾向认为是拱形桥面的多孔木梁桥,这种争议性案例反映了汉代桥梁技术发展的复杂性。

梯桥作为伸臂木梁桥的早期形态,采用圆木或方木纵横叠构的出挑技术,如山东微山两城东汉画像石所示,这种结构技术被李约瑟追溯为中国伸臂梁桥的起源。北魏《水经注》引《沙洲记》记载的吐谷浑"河厉"桥,明确描述了"大木纵横,更相镇压"的层叠构造,印证了汉代已掌握成熟的伸臂梁技术。廊桥作为复合型桥梁形式,在汉画像中已有明确表现,山东微山沟南村西汉"泗水捞鼎"画像石显示,廊桥结构包含上下层空间体系,桥柱两侧设斜撑,桥面以上建廊屋,右侧设楼梯可达地面。近年成都金沙村汉代廊桥遗址的考古发现,证实此类桥梁采用"竹编木骨泥墙+板瓦筒瓦屋面"的构造方式,桥柱排列呈10排6列,与成都市盐市口汉代廊桥遗址构造相同,显示出成熟的干栏式建筑技术。

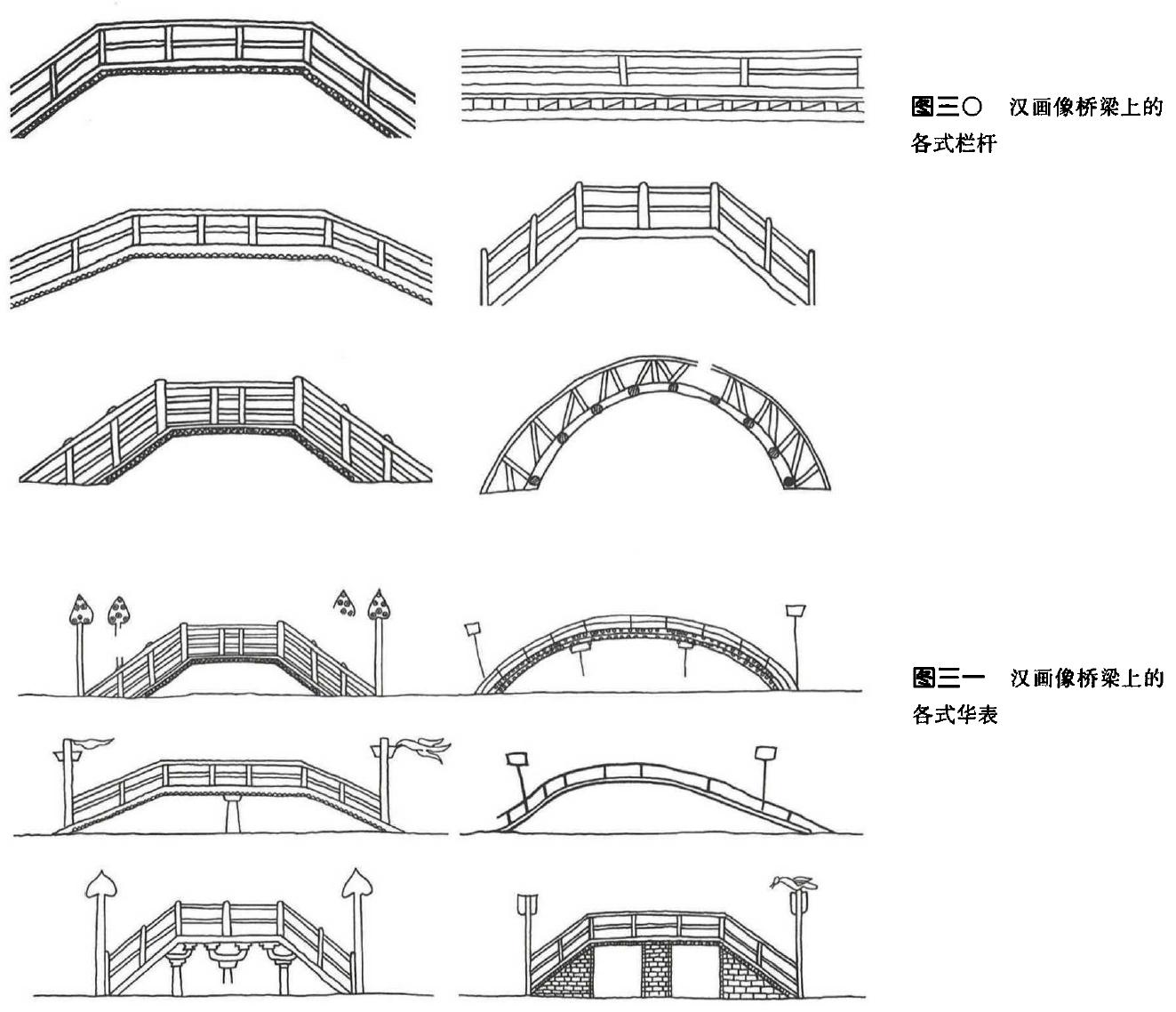

从建筑艺术维度观察,汉代桥梁已形成完整的装饰体系。栏杆构件包含寻杖、望柱、栏板、地栿等要素,既有通长寻杖下承蜀柱的简式构造,也有望柱间连接寻杖再辅以蜀柱的复合形式。桥头设置华表成为重要特征,其桃形或斗形顶端或立凤鸟的形象,既具装饰性也可能具有候风功能,这种形制在《清明上河图》木拱桥中仍有延续。结构细节方面,汉画像显示木桥已采用斗拱支承体系,如苍山画像石中桥柱顶部的斗拱构造;连接方式上出现楔形木块、防雨装饰板等细部处理,唐寰澄推测此类构造可能兼具结构稳定与装饰双重功能。

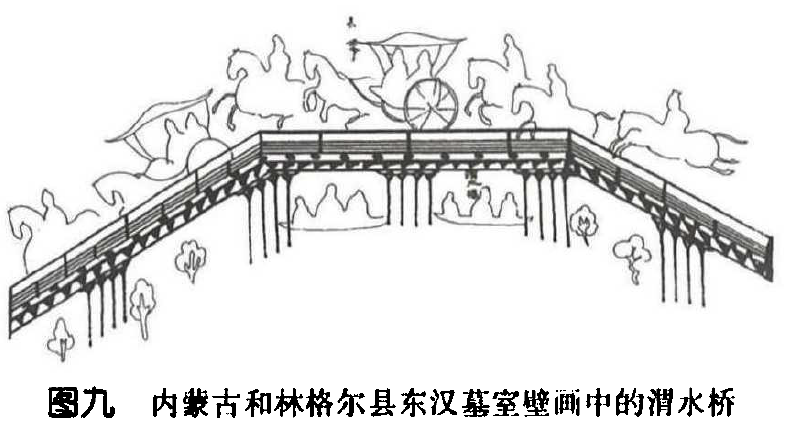

通过系统研究可判定,汉画像反映的木构桥梁包含简支木梁桥、多跨简支木梁桥、八字木撑架桥、撑架木拱桥、弧形木桁架桥、伸臂木梁桥等多种结构类型。其中桁架桥的存在仍需更多实证,但北朝敦煌壁画中檐下桁架构件的出现,暗示汉代可能存在早期桁架技术。桥梁基础工程方面,渭水三桥遗址显示桥柱遗存可达32排11列,证明已掌握应对大跨度需求的群柱基础技术。这些发现不仅印证了《中国古桥技术史》关于汉代桥梁发展的论述,更通过图像与实物互证,揭示出木构桥梁从功能性构造向艺术化营造的演进轨迹,为理解中国古代木构体系的技术逻辑与美学价值提供了关键线索。

*注:本文所介绍的学术论文原文刊载于《文物》2019年3月刊,名为《汉画像反映的木构桥梁研究》,作者刘杰、柴洋洋、刘小荷。上述文字由原始学术成果编译而成,仅用于科普交流,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。