摘要

刘杰教授对福安古代建筑深入研究,聚焦畲族居住建筑。福安建筑遗产历史悠久,遗存分佛教建筑、居住建筑和文化文物。畲族居住建筑有临时草棚与竹屋、过渡型建筑、大宅三种类型,体现从原始到成熟的演变。其布局、结构有特色,技术继承唐代工艺,发展受历史迁徙、文化交流、社会自然条件影响。该研究为理解畲族建筑提供重要视角。

从福安古代建筑遗存看境内畲族居住建筑的类型及演变

福安市位于福建省东部,是长溪流域的核心区域,也是畲族文化的重要聚集地。刘杰教授自20世纪90年代起,就对福安周边诸地古代建筑和木拱廊桥有研究,2012至2015年间又对福安一地的自然地理、历史文化和古代建筑做了较为细致的考察,在此基础上,对福安古代建筑遗存有较深入的研究,探讨了畲族居住建筑的类型、特点及其历史演变过程。研究得到国家自然科学基金的支持,结合了实地测绘、历史文献分析以及现代社会学理论,全面梳理了福安建筑遗产的文化价值和畲族居住建筑的发展轨迹。以下简述本研究的相关内容。

福安的建筑遗产可追溯至南宋淳祐五年(1245年),距今已有近800年的历史。自汉末晋初以来,中原汉族逐渐迁入福安,而畲族的大规模迁徙则始于明代嘉靖年间。由于自然灾害和倭寇侵扰等原因,福安的古代建筑多在明代嘉靖年间以后新建或重建。畲族居住建筑在明代较少见,大多建于清代,这与早期畲族建筑工艺较为简陋、居所临时性强有关。研究通过对福安诸多建筑的实地考察,结合各类历史文献,系统分析了畲族居住建筑的类型与演变。

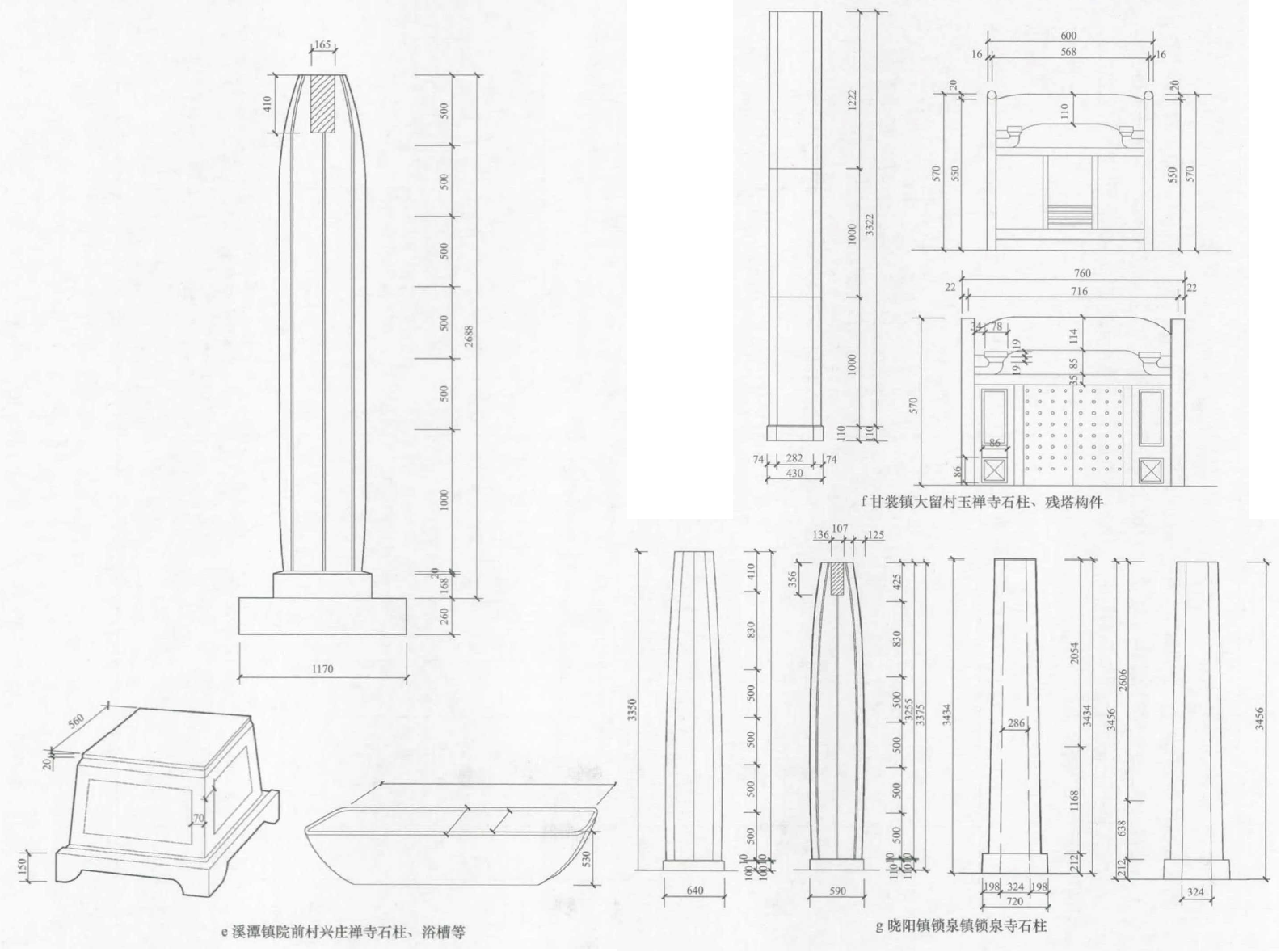

福安的建筑遗存主要分为三类:佛教建筑、居住建筑和文化文物。佛教建筑包括寺院、佛堂和佛塔,这些建筑多沿东南沿海分布,保存较好,体现了福安深厚的宗教文化底蕴。例如,安邑界平寺和南安寺等建筑不仅是宗教场所,还承载了唐代以来禅宗与藏传佛教的融合特征。居住建筑以合院式民居为主,采用砖木结构,布局受地理环境和历史变迁的影响,常见于主厅、连廊和护墙的组合设计。文化文物如佛像和石构遗存则为研究古代建筑技术和文化习俗提供了重要线索。这些遗存反映了福安建筑在历史上的多样性与独特性。

▲福安市内部分寺院宋元遗构测绘图

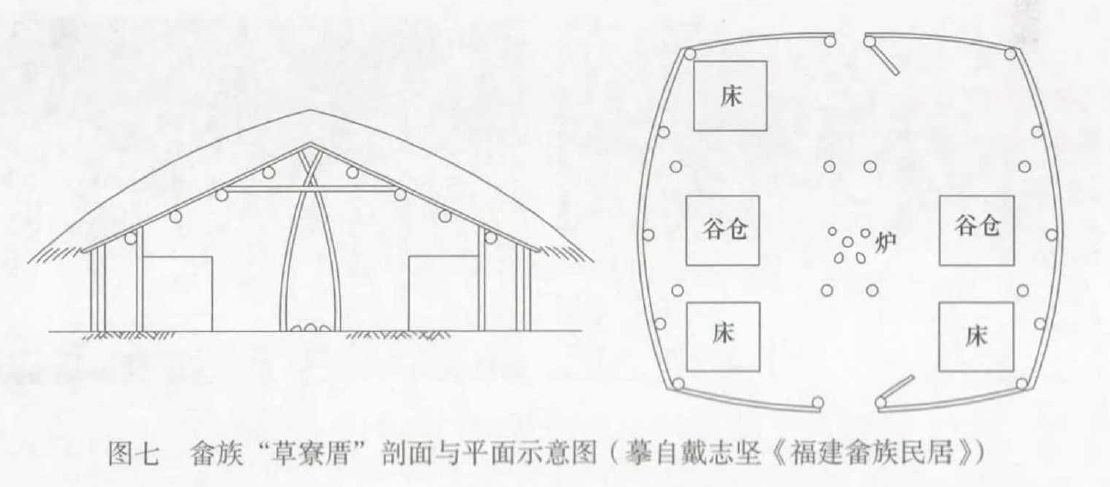

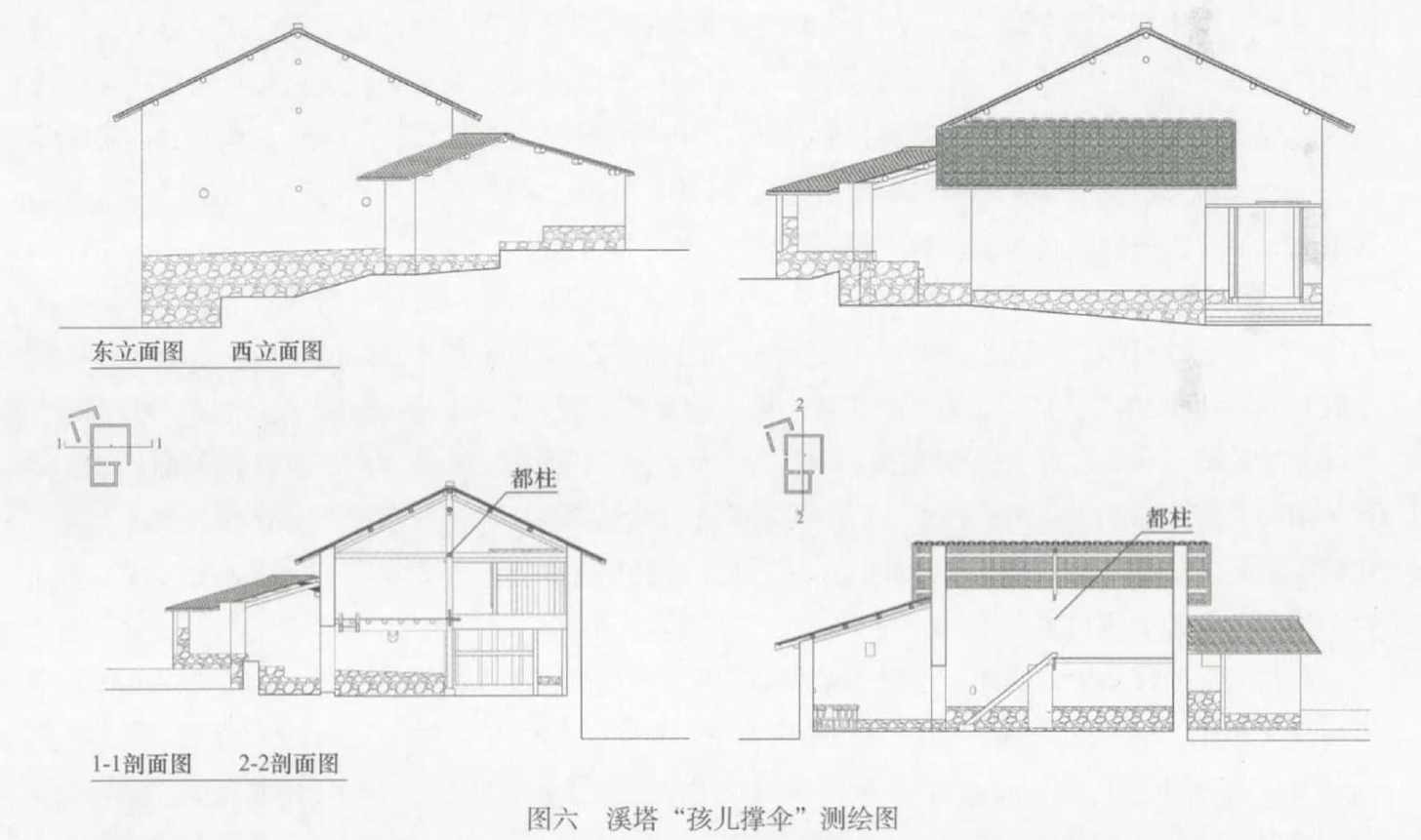

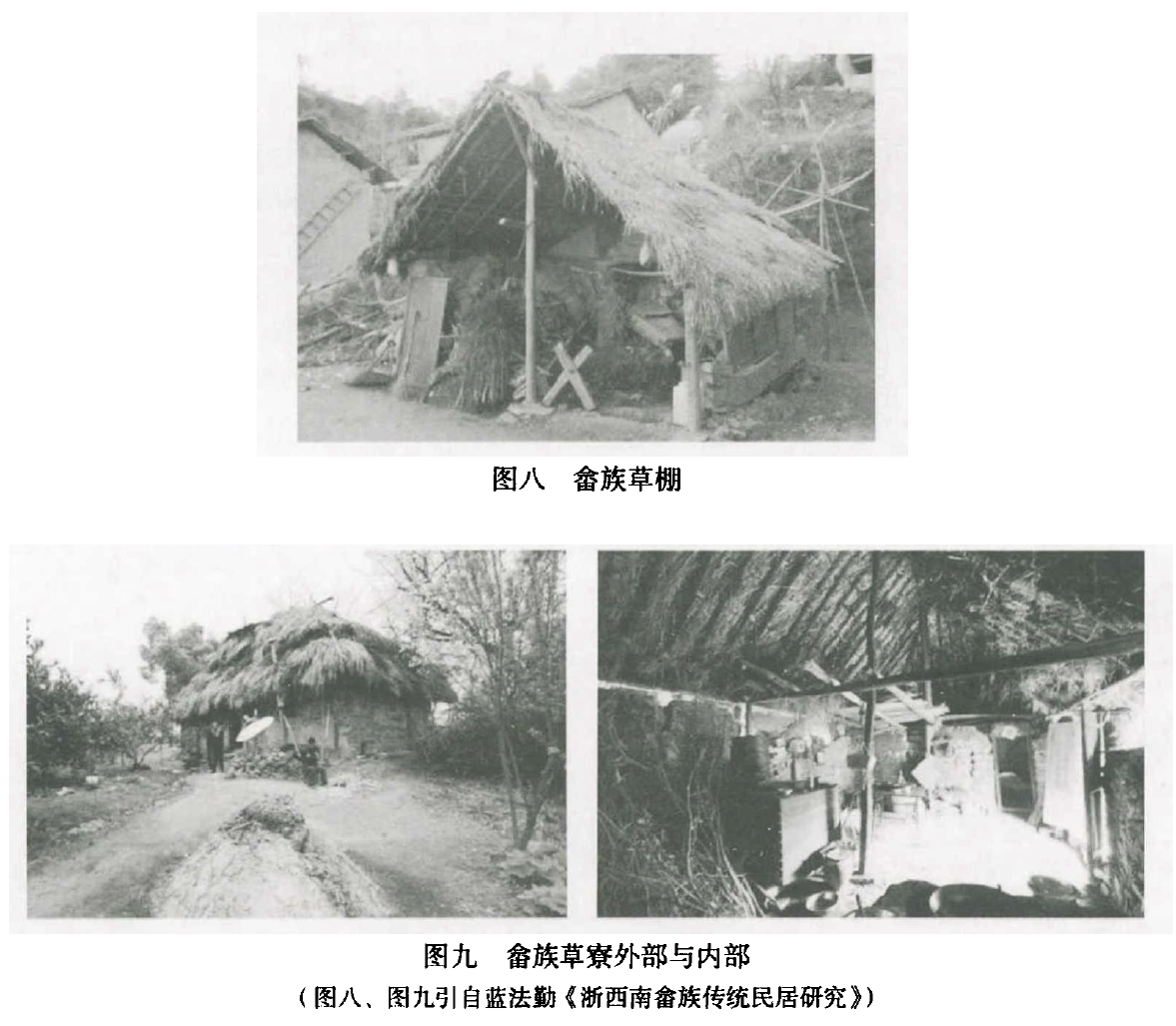

畲族人口占福安总人口的8.2%,在宁德地区占比高达37.22%,其居住建筑具有鲜明的民族特色。研究将畲族居住建筑分为三种类型,分别代表了从原始到成熟的演变过程。第一种是临时草棚与竹屋,这是早期畲族最常见的居所形式,使用竹子和茅草搭建,结构简单,易于拆建,常用于临时居住。由于建造技术有限,这些建筑缺乏耐久性,常因自然条件而损毁。第二种是过渡型建筑,当地称为“屋儿鼻李”(意为“小孩撑伞”),这种建筑采用泥墙和木框架,上层用于储物,下层作为生活空间,体现出从临时性向永久性的转变。第三种是畲族大宅,受当地汉族建筑的影响,采用复杂的合院式布局,拥有多层屋脊和砖石结构,展现了较高的建筑工艺水平。这种大宅通常包括主厅、侧厅和庭院,布局规整,功能分区明确,反映了畲族在建筑技术上的进步以及与汉族文化的融合。

福安的居住建筑在布局和结构上具有显著特点。传统民居多采用合院式设计,主体建筑居中,周围设有后院和侧厅,外部常以石墙或松树作为防御设施。例如,文中提到的“神宅”建筑,其布局以主厅为中心,东侧设朝堂,西侧为宽敞的后院,整体由石顶外墙和铜门保护,兼具居住和防御功能。这种建筑的正房通常包括多层厅堂,其中一层用于公共活动,二层和三层则作为储藏或家族居所。前院通常设有厨房和牲畜圈,体现出生活与生产的紧密结合。此外,畲族大宅中常见“九柱堂”结构,采用九根主柱支撑主厅,两侧通廊使用八根柱子,形成宽敞的“殿科堂”或“二堂楼”形式,展现了建筑的空间美学与实用性。

在建筑技术方面,福安的畲族建筑继承了唐代以来的先进工艺,尤其是“丁头榫”技术。这种榫卯结构广泛应用于前檐和屋脊的连接,起源于唐代,盛行于吴越地区,具有较高的稳定性和美观性。文中提到,这种技术不仅用于民居,也常见于佛殿建设,体现了福安建筑与中原文化的技术关联。此外,畲族建筑在材料选择上以砖木为主,部分早期建筑使用竹子和茅草,后期逐渐过渡到更坚固的砖石结构。这种材料与技术的演变反映了畲族从游牧式生活向定居生活的转变。

福安的建筑发展受到历史迁徙和文化交流的深远影响。自隋唐以来,中原汉族的迁入带来了先进的建筑技术和文化理念,而辽金时期的影响进一步丰富了福安的建筑风格。明清时期,江西元姓移民在福安的活动尤为显著,他们在嘉靖年间(1544条记录)和洪武年间(11930条记录)的大规模迁徙中,将道教和佛教的建筑元素融入当地,形成了独特的文化景观。例如,文中提到的唐宁陵铜制酒器和鄜延寺大陵,显示出福安建筑与唐宋时期的密切联系。此外,畲族与汉族、客家族群的长期互动,使得畲族建筑在形式和功能上呈现出多元化的特点。

畲族建筑的演变还受到社会和自然条件的制约。早期由于自然灾害和倭寇侵扰,建筑多为临时性结构,难以长期保存。随着社会稳定和经济的发展,清代畲族建筑逐渐向永久性方向发展,出现了更为复杂的宅院设计。文中提到的“草架”结构是畲族建筑的原始形式,采用竹子和茅草搭建,简单实用,适合山区环境。而后期的“九柱堂”和“殿科堂”则表明畲族在吸收汉族建筑技术后,形成了更加精致的建筑风格。这些建筑不仅满足了居住需求,还体现了家族和社会组织的重要性。

研究还指出,福安畲族建筑的保存面临一定挑战。与其他少数民族相比,畲族建筑遗存较少,文献记录也较为稀缺。这部分原因是畲族历史上频繁迁徙,建筑多为临时搭建,难以长期保存。此外,畲族与汉族、客家族群的复杂关系使得其建筑文化具有一定的“模仿性”,缺乏完全独立的风格。然而,畲族建筑作为中国建筑文化的重要组成部分,其独特性和历史价值不容忽视。文中提到的河南考古建筑与畲族建筑的渊源,表明福安的建筑遗产在更广泛的文化背景下具有重要意义。

综上所述,刘杰的研究通过对福安古代建筑遗存的系统分析,揭示了畲族居住建筑从临时草棚到过渡型居所,再到成熟大宅的演变过程。这种演变不仅反映了畲族社会经济条件的改善,也体现了其与汉族文化的深度融合。福安的建筑遗产以其多样性和独特性,成为研究中国少数民族建筑文化的重要窗口。通过对历史文献、实地测绘和文化背景的综合考察,本文为理解畲族建筑的类型、特点及其历史价值提供了宝贵的视角。

*注:本文所介绍的学术论文原文为国家自然科学基金资助项目“中国古代木构桥梁的发展与演变研究”以及“中国南方古代木作建筑技术渊源研究”共同研究成果。上述文字由原始学术成果编译而成,仅用于科普交流,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。