摘要

中国古代木桥有 “撑架拱”“编木拱” 等特色技术。本研究梳理其结构类型与特征,以南京会议厅和九嶷山展示厅为例,展示现代转化路径。前者将木拱桥曲线转化为屋顶举折,后者拓展撑架拱应用。借助胶合木、金属连接件等,实现传统与现代融合,兼具文化、技术与生态意义,为新时代木建筑发展提供方案。

古代木桥结构技术的现代木建筑传译

中国古代木桥历史悠久且结构体系发展完善,形成了如“撑架拱”“编木拱”等独具特色的大跨度木结构技术。整理与研究传统木构营造技艺与设计方法,结合工程设计实践,可以将传统的结构体系与空间特征加以传译与转换,应用新材料、新技术、新工艺,通过将传统营造智慧与现代工程技术的深度融合,来探索新时代中国建筑风格。

本研究系统梳理了中国古代木桥的结构类型与技术特征,并通过南京某会议厅项目与九嶷山游客接待中心展示厅两个现代案例,展示了传统木构技术在当代建筑中的转化路径。研究不仅揭示了木拱桥、撑架桥等结构体系的力学原理与地域适应性,更通过新材料、新工艺的介入,实现了传统营造技艺的创造性转化。

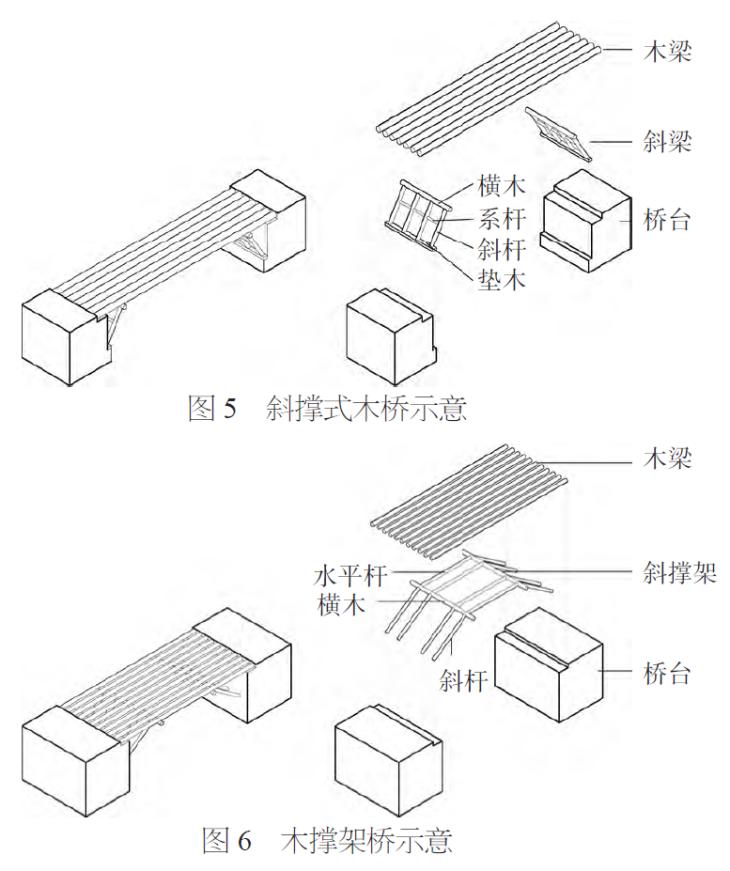

中国古代木桥的发展可追溯至先秦时期,其结构体系历经千年演进形成梁桥、拱桥、浮桥、索桥四大类型。其中,简支木梁桥作为最原始的结构形式,受限于木材长度,跨度多在10米以内,常通过设置石墩形成多跨结构跨越宽河。而木撑架桥则通过斜撑构件增强结构稳定性,其跨度可达18米,成为简支梁向拱桥过渡的中间形态。最具技术突破性的是编木拱桥,以北宋《清明上河图》中的"虹桥"为代表,采用21组木构件编织组合形成跨度18米的无柱空间,展现出独特的受力机制。闽浙地区现存的元代以来编木拱梁桥,通过增加第Ⅱ系统杆件数量(5根替代4根),进一步提升了结构跨度与抗弯性能,最大跨度达40米。这些技术特征的形成,既受制于经济条件(如宋代"以石代木"趋势),也体现了因地制宜的建造智慧——在林木资源丰富的山区延续木桥传统,通过构件组合实现结构优化。

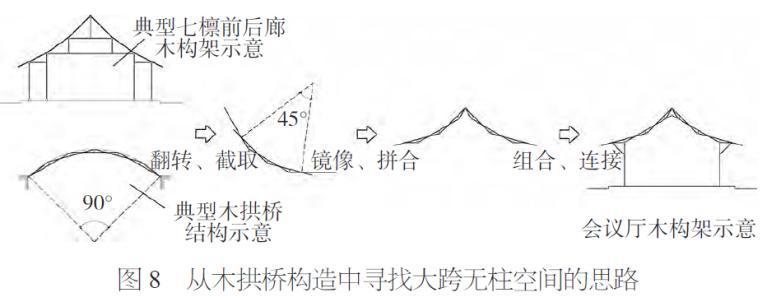

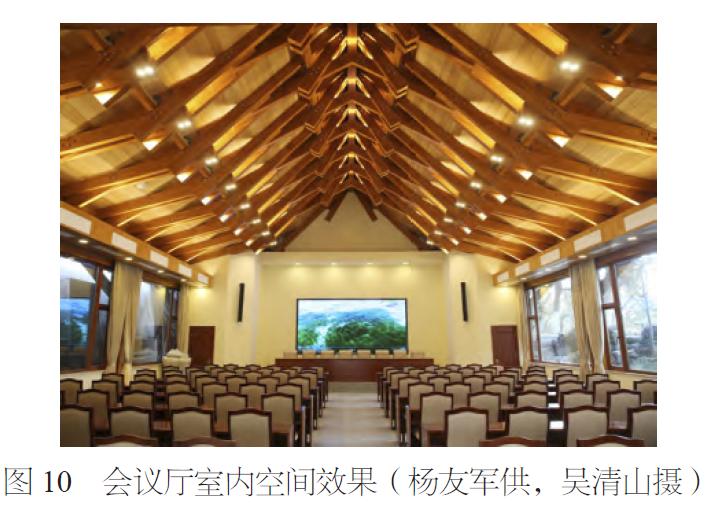

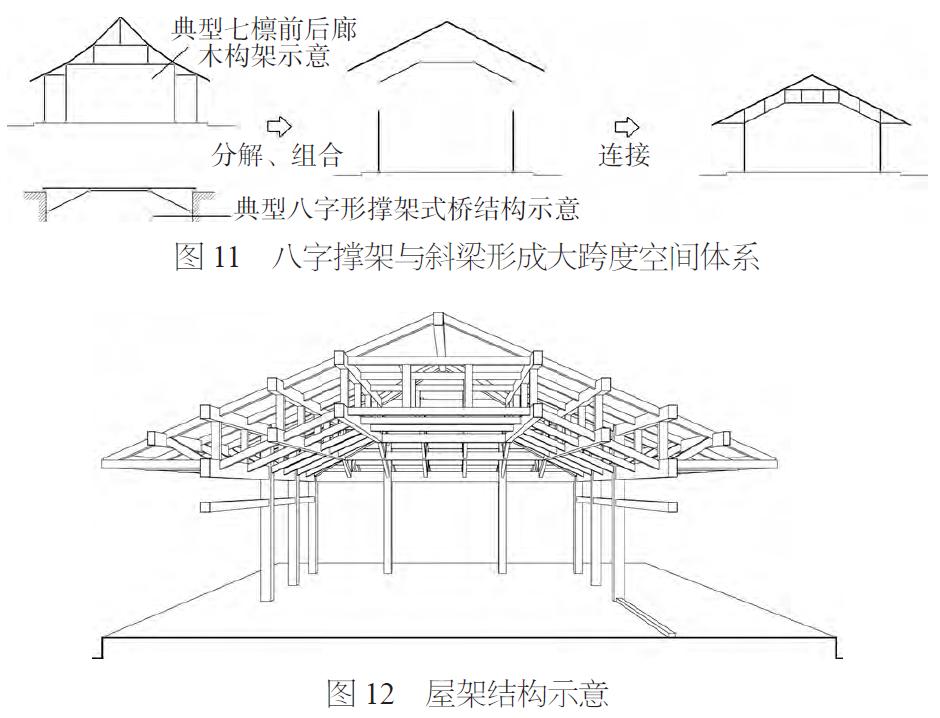

现代建筑实践对传统木桥技术的转化,建立在对结构逻辑的深度解构与重构基础上。南京会议厅项目通过"翻转拱形"策略,将木拱桥的上凸曲线转化为传统屋顶的下凹举折,采用胶合木与金属件连接技术实现斜梁结构。设计将传统七檩构架分解为标准化截面构件,通过螺栓连接形成整体屋架体系,既保持了宋代《营造法式》的举折比例,又通过中空玻璃窗与设备隐蔽设计达成现代功能需求。建成后的单层木构建筑以20.4米×10.9米的体量,完美融合了传统屋顶曲线与现代大跨空间,验证了木拱结构逻辑在当代建筑中的可转化性。

九嶷山游客接待中心展示厅则进一步拓展了撑架拱技术的应用维度。设计以八字形撑架木桥为原型,在直线型屋面下构建斜梁-撑架复合体系:通过短柱连接斜梁与八字撑架形成空间受力结构,横向杆件强化整体稳定性,最终实现18米×10.5米的无柱展厅空间。项目采用东北落叶松胶合木,通过清漆保留木材本色,落地窗与天窗的设置既满足采光需求,又强化了建筑与自然环境的对话。这种"化繁为简"的设计策略,既延续了传统深檐大屋顶的空间意象,又通过现代构造技术实现了结构效率的提升。

技术转化过程中,现代工程木材料与连接工艺发挥了关键作用。胶合木通过小断面木材的热压胶合,克服了天然木材的尺寸限制与缺陷,其物理性能的稳定性为大跨度建筑提供了材料保障。金属连接件替代传统榫卯与绑扎工艺,不仅提升了节点强度,更适应了装配式建造需求。

研究团队通过多学科交叉方法,构建了从历史研究到工程实践的完整创新链条。对《清明上河图》虹桥结构的数字化重构,为编木拱技术的力学分析提供了基础模型;对闽浙木拱桥的田野调查,则揭示了地域性建造智慧的多样性。在传译过程中,设计团队采用"分解-重组"策略,将传统结构分解为标准化构件单元,再通过现代建造逻辑重新组合,这种"解码-编码"过程既保留了传统技艺的结构基因,又赋予其工业化生产的可能性。国家自然科学基金与重点研发计划的支持,更推动了从单体建筑实践到系统性技术转化的跨越。

这些实践探索具有三重时代意义:在文化层面,通过建筑语言的转译延续了传统营造智慧的基因链;在技术层面,验证了传统结构体系与现代材料工艺的融合潜力;在生态层面,胶合木等可再生材料的应用响应了可持续发展的时代诉求。正如案例所展示,南京会议厅的屋架举折比例与宋代法式呼应,九嶷山游客接待中心展厅的结构暴露美学彰显木材本真,这些实践不仅创造了具有地域文化辨识度的建筑形式,更构建了传统技艺与现代技术对话的创新范式。这种"汲古扬今"的探索,为新时代中国木结构建筑的发展提供了兼具文化深度与技术可行性的解决方案,也启示着建筑创作应回归材料本质与结构逻辑的本源思考。

*注:本文所介绍的学术论文原文刊载于《建筑技术》2019年4月刊,名为《古代木桥结构技术的现代木建筑传译》,作者刘杰、曹晨。上述文字由原始学术成果编撰而成,仅用于科普交流,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。古代木桥结构技术的现代木建筑传译