摘要

长溪流域独特的地理环境孕育了畲族 “大分散、小聚居” 的聚落形态与多元融合的建筑特征。畲族先民迁徙及社会变迁推动聚落形成与住宅演进,从简陋住居发展为成熟土木结构建筑。其聚落选址融合生态智慧与文化观念,建筑技艺传承中体现文化韧性,且受多元文化影响。该研究为民族建筑研究提供新视角,对文化遗产保护有重要意义。

东南小流域畲族聚落与住宅建筑研究——以福建长溪流域为例

畲族作为中国东南沿海地区的重要世居少数民族,其聚落与建筑文化特征的形成与长溪流域独特的地理环境、历史迁徙及社会演变密切相关。长溪作为闽东第一大河,发源于鹫峰山脉与洞宫山脉,自北向南注入东海,流域内高山环绕形成相对封闭的地理单元,同时通过港口经济与外界保持文化技术交流。这种既封闭又开放的环境,孕育了畲族"大分散、小聚居"的聚落形态与融合多元文化的建筑特征。

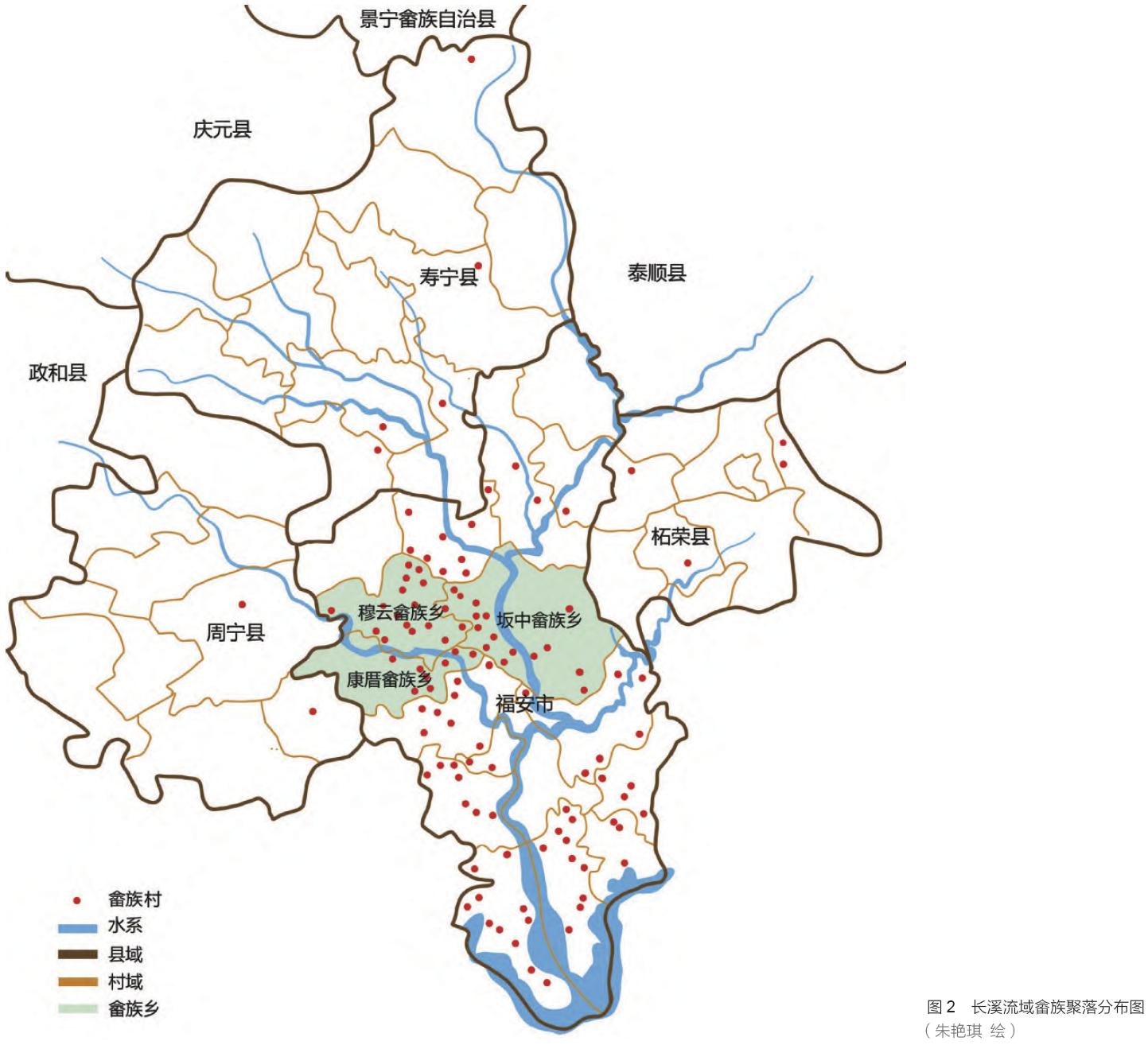

畲族先民自唐宋时期开始沿长溪流域定居,其迁徙轨迹与矿产资源开发、战乱避祸及政策变迁紧密相关。明中叶后,随着闽粤赣交界地畲客族群分离,大量畲民北迁至闽浙赣山区。清代"齐民"政策推动畲汉融合,畲族逐渐从游耕转向定居,形成稳定的聚落体系。现存聚落主要分布于福安市及周宁、寿宁、柘荣等县,其中福安市作为核心区域,拥有穆云、坂中、康厝三个畲族乡,占全市畲族村总数的三分之一。清光绪《福安县志》记载的180余处"畲民村居"印证了该区域悠久的聚居历史。

畲族传统住宅类型受自然条件与社会变迁双重影响,呈现出从简陋住居向成熟建筑体系演进的特征。早期"结庐而居"的游耕形态逐渐发展为以土木结构为主的三开间、五开间民居,建筑式样虽与汉族民居相似,却在平面布局、构架形式及营造技艺中蕴含独特文化密码。如闽东地区形成的"霍口溪上游-穆阳溪中段-霞浦沿海"三大聚居区,其建筑分别展现出适应山地地形、融合平原形制及应对海洋气候的特征差异。郑工提出的"盘瓠崇拜二级递变结构模式"揭示了建筑空间与宗教信仰的深层关联,而戴志坚对福建畲族民居的个案分析则印证了建筑形制与历史移民的对应关系。

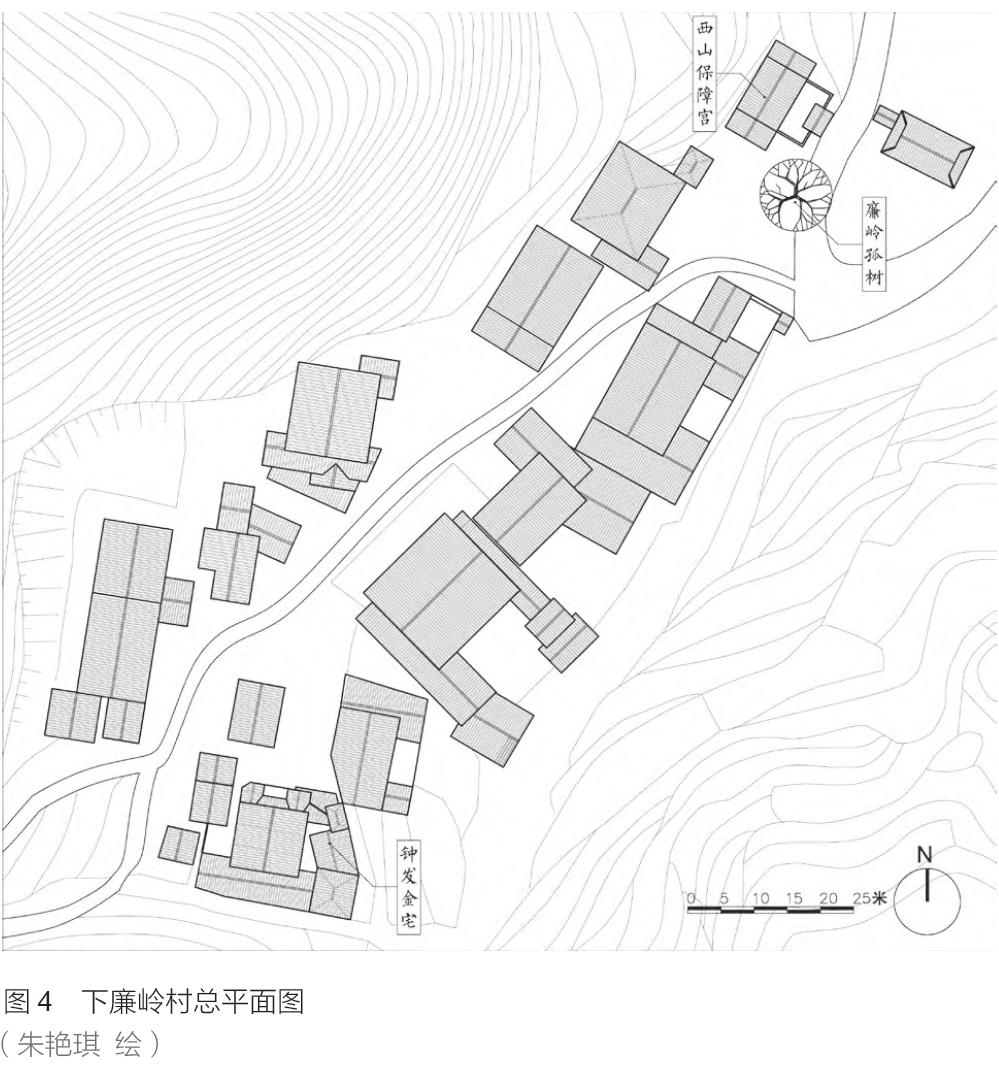

聚落选址与风水观念的演变折射出畲族社会的生态智慧与文化适应。早期畲民多择险要之地而居,《临汀汇考》记载其"多在山水严恶之处",这种选择既出于安全考量,也受限于外来族群的身份地位。随着定居化进程,汉族堪舆术被吸收改造,形成兼具实用性与象征意义的选址体系。福安下和安村雷氏宗谱记载的"山环水秀,土泉润甘"选址标准,体现了对自然环境的科学认知与文化隐喻的结合。这种"相其山林,观其流泉"的营造智慧,在长溪流域的聚落布局中得到充分体现,形成依山傍水、顺应地势的空间特征。

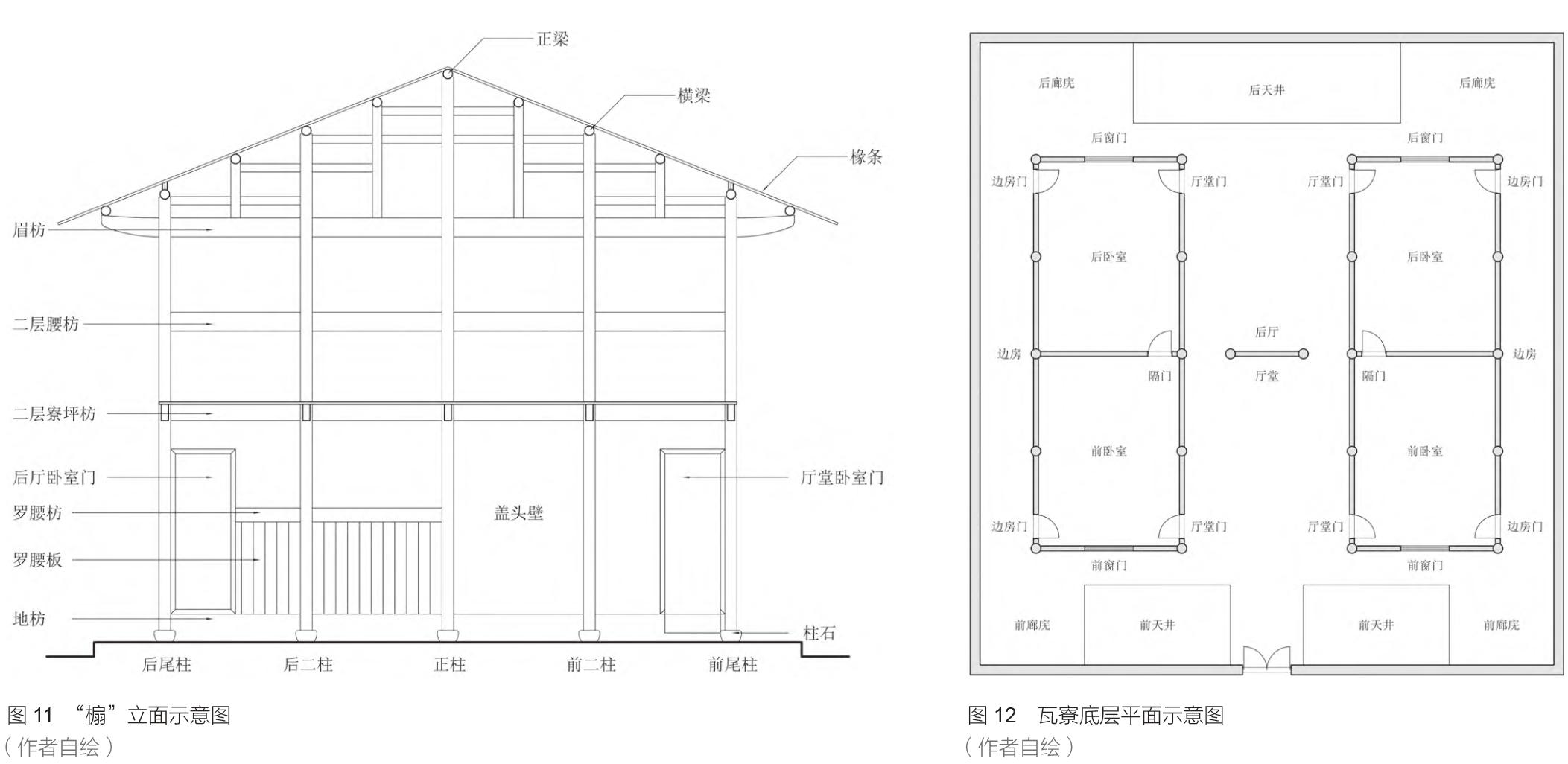

建筑技艺的传承与创新见证着畲族文化的韧性发展。传统民居采用穿斗式木构架体系,以夯土墙、茅草顶应对山地环境,后期逐渐引入砖瓦材料并发展出碉楼式防御建筑。刘颖对福安畲族碉楼的研究表明,这种兼具居住与防御功能的建筑形态,是应对明清社会动荡的创造性回应。营造技艺中保留的"做寮"传统,不仅是建筑技术的传承载体,更成为族群认同的重要仪式。石奕龙对罗源八井村的调查揭示,从伐木上梁到入宅仪式的完整营造流程,完整保存了畲族原始宗教与祖先崇拜的文化基因。

多元文化交融塑造了长溪流域独特的建筑文化景观。作为"边缘文化"的畲族建筑,在保持自身特色的同时广泛吸收汉族及其他族群元素。这种融合既体现在建筑形制上——如祠堂规制对汉族宗法制度的借鉴,也反映在装饰艺术中——卷草凤凰纹等特色纹样的汉化演变。更值得注意的是,域外文化的渗透早在明末即已开始,西班牙传教士在福安建立的中国首座多明我会教堂,与本土畲族建筑形成特殊的时空对话。这种多元并存的文化特征,在闽东畲族村寨的宗教建筑群落中得到集中展现。

耗散结构理论为解析畲族建筑文化演进提供新视角。在长溪流域这个开放系统中,畲族建筑通过持续的物质能量交换维持文化活力:早期依赖外部输入的营造技术,后期输出矿产、林木等资源换取发展资本。这种动态平衡在明清时期达到临界点,催生出复杂的空间形态与技术体系。当外部扰动(如倭患、矿民暴动)打破原有平衡时,建筑文化通过结构重组实现新的稳定——从流动住居到定居聚落的转型,正是系统通过"涨落"实现有序的典型例证。

当前研究仍存在整体性视角的缺失。尽管学界对畲族建筑的个案研究已较深入,但基于小流域尺度的系统性分析仍显不足。姜冰对闽东村落的研究、潘钊对景宁传统聚落的探讨,虽触及地域特征,却未完全揭示流域生态与建筑文化的深层互动。本文通过长溪流域的实证研究证明,将自然地理单元作为分析框架,能更准确把握"山-水-田-居"系统的整体关联,这为民族建筑研究提供了可资借鉴的方法论启示。

从长溪流域的案例可见,畲族建筑文化是自然适应、历史积淀与社会互动的综合产物。其发展脉络既印证了"边缘文化"的生存智慧,也为当代乡土建筑研究提供了珍贵样本。在乡村振兴与文化遗产保护的双重背景下,深入挖掘畲族聚落的生态智慧与营造技艺,对于延续地域文脉、促进文化多样性具有重要现实意义。未来的研究需进一步拓展跨学科视野,将建筑学、人类学与环境科学的方法相结合,以更全面地解读民族建筑文化的生成机制与当代价值。

*注:本文所介绍的学术论文原文名为《东南小流域畲族聚落与住宅建筑研究——以福建长溪流域为例》,作者刘杰。上述文字由原始学术成果编撰而成,仅用于科普交流,不代表本中心及相关学术论文中的具体观点,详情请查询原始论文。