编木为拱:泰顺北涧桥的数字化营造与文化遗产再生

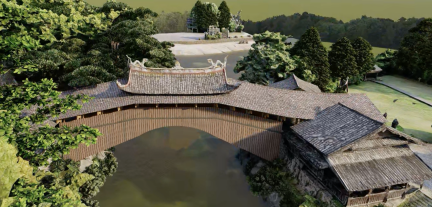

在中国传统建筑遗产中,廊桥以其独特的结构智慧与文化内涵,成为跨越时空的“活态见证”。其中,泰顺北涧桥作为闽浙编木拱桥的代表,不仅承载着数百年的历史记忆,更凝结了“中国木拱桥传统营造技艺”这一非遗绝学的精髓。2024年,上海交通大学设计学院联合矩数道(苏州)科技有限公司,以北涧桥为样本,启动“编木为拱”数字化营造项目,通过高精度三维扫描、逆向建模与VR/AR技术,实现对这一文化遗产的科学保护与活化传承,为古桥保护开辟了数字化新路径。

历史价值与保护挑战

北涧桥位于浙江泰顺泗溪镇,始建于清康熙年间,以“编木拱”结构闻名,其工艺被桥梁专家刘杰团队命名为“Woven Arch Bridge”,并纳入《中国世界文化遗产预备名单》。桥体以柳杉为材,通过榫卯交织的拱架承托廊屋,兼具力学美感与实用价值,被誉为“最美廊桥”。然而,受台风、洪水及材料老化影响,北涧桥历经多次修缮,构件损耗与结构扭曲问题日益显著。传统保护手段受限于静态记录与单体管理,难以全面留存其营造技艺与环境关联。为此,项目团队以Bentley系列软件为核心,构建“HBIM(遗产建筑信息模型)”体系,推动廊桥保护从“实体修复”向“数字共生”转型。

编木为拱:泰顺北涧桥的数字化营造与文化遗产再生

技术路径:多维数据融合与逆向工程

项目采用“空-地协同”的数据采集策略:无人机航拍获取环境全景,徕卡三维扫描仪捕捉0.1mm精度的点云数据,微单相机记录构件纹理,最终通过ContextCapture生成全息三维模型。这一模型不仅还原了桥长51.8米、拱跨29米的实体尺度,更通过MicroStation的逆向建模功能,拆解出2000余根木构件的几何参数与装配逻辑。技术难点在于编木拱内部结构的非可见性——团队结合非遗传承人访谈与历史测绘资料,以算法补全缺失数据,实现“虚实互证”。

在模型优化环节,QEM简化算法将三角面片数量降低40%,同时保留关键细节;物理基渲染(PBR)技术则精准模拟木材肌理与光照效果,使数字模型兼具学术严谨性与视觉感染力。最终成果包含:高精度三维模型、构件数据库、VR沉浸式体验平台及AR拆解演示系统,形成“可研、可触、可传播”的数字资产。

创新突破:从记录到再生

项目突破传统数字化保护的局限,实现三大创新:

工艺重生:通过逆向工程还原“编木拱”营造技艺的28道工序,用户可在线平台交互式观看木构件从选材、榫卯编织到整体受力成型的全过程,使非遗技艺脱离“静态展示”,进入动态知识传播阶段。

环境共生:HBIM模型整合桥体周边地形、植被与水文数据,为灾害预警(如洪水冲刷模拟)提供分析基础,推动保护范围从“单体建筑”扩展至“生态场域”。

技术普惠:开发轻量化AR应用,游客扫码即可在手机端查看桥体结构分解动画;VR系统则支持全球用户“云游”北涧桥,突破地理限制,让文化遗产走进大众生活。

未来图景:构建编木拱桥的数字基因库

项目成果已应用于北涧桥的修缮决策,其BIM族库为构件替换提供精准尺寸参考。展望未来,团队计划将技术范式推广至闽浙地区其他编木拱桥,建立“标准+个性”的数字档案体系:通过对比20余座桥梁的HBIM模型,提炼编木拱的通用构造模式,同时记录每座桥的地域性差异。此外,VR技术将被开发为教育工具,助力高校建筑学课程;国际协作平台亦在规划中,旨在推动中国廊桥技艺进入全球建筑遗产研究视野。

“编木为拱”项目证明,数字化不仅是文化遗产的“备份”,更是其生命力的延续。当柳杉的清香与榫卯的智慧转化为数据流,一座桥的历史得以在虚拟空间中永恒生长,而这份“数字基因”,终将唤醒更多人对传统营造技艺的敬畏与传承之心。

项目信息:

项目类型:HBIM

项目团队:上海交通大学设计学院; 矩数道(苏州)科技有限公司

[Publish Date]