全球视野下的木结构前沿盛会:WCTE 2025国际木结构工程大会

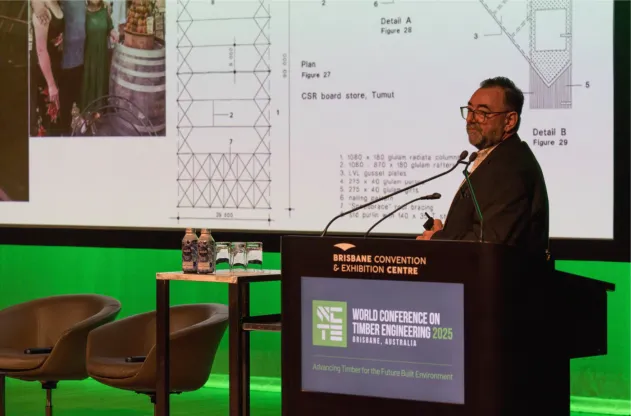

2025年6月22日至26日,世界木结构工程大会(World Conference on Timber Engineering,WCTE 2025)在澳大利亚布里斯班隆重举行。作为全球木结构建筑领域最具影响力的国际学术会议,WCTE自1990年创办以来,已成为推动全球木结构工程研究、实践与政策对话的重要平台。本届大会以“Advancing Timber for the Future Built Environment(推动未来建成环境中的木结构发展)”为主题,聚焦木结构建筑在数字建造、结构创新、可持续发展与文化融合等方向的最新进展,吸引了来自全球30多个国家和地区的数千名学界、业界代表参与。

01/

议题广度与深度兼具:

跨尺度、跨学科的全面探讨

本次大会设有13个分论坛及多个木结构建筑工作坊,涵盖从结构设计、抗震与防火性能、全寿命期评估(LCA),到模块化建造、数字建模、材料创新与历史建筑修复等研究前沿,共计数百场报告。各国木结构建筑界专家学者及企业纷纷展示其在绿色低碳建筑转型中的政策工具、技术平台与应用场景。会议同时组织了布里斯班市区的木结构建筑考察,展示了木材在公共建筑、教育建筑与城市空间中的新表现形态。考察涵盖了包括木结构抗震与结构安全设计、防火与防潮性能优化、新型连接节点与高性能木材构件研究、多层与高层木结构系统设计方法、大尺度CLT(正交胶合木)与GLT(胶合木)结构行为、木结构BIM建模与数字化施工控制、木结构LCA(生命周期评价)与碳足迹建模、木结构在城市可持续设计中的角色定位等方面的多种内容。

值得引起关注的是,会议展现出两个显著趋势:一是木结构建筑“大尺度化”成为主流关注,如高层住宅、交通枢纽、教育与文体建筑等大型公共项目;二是“精细化+智能化”的深度融合,强调材料微观性能与结构宏观响应的集成优化。

02/

绿色建造与低碳战略:

从理念到工具

会议特别强调木材在实现全球碳中和目标中的关键角色。多项评估报告提出在建筑全寿命期内木结构相较于钢筋混凝土结构具有明显减排效益。更有研究者进一步提出结合“碳汇计量+碳交易机制”构建木结构绿色建造经济模型,为政策支持提供量化依据。

同时,部分国家(如芬兰、日本、加拿大)已将木结构纳入国家绿色建筑推动计划,通过财政补贴、建筑规范修订和政府采购等方式助力木结构市场化推广,这也为中国木结构建筑行业提供了可借鉴的推广经验。

与往届相比,WCTE 2025体现出更强烈的“工程化”与“产品化”取向。例如,德国Rubner集团、日本住友林业、北美Canfor与Katerra团队均有专题报告,展示从设计到制造、运输到安装的全产业链解决方案。

03/

中国学者的国际发声

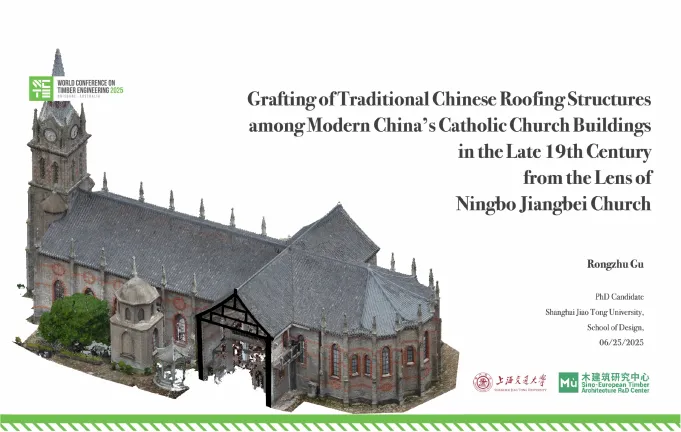

本届会议中,多位中国学者发表论文与报告,涵盖传统木构建筑的数字测绘、CLT结构体系优化、乡村木结构振兴路径等内容。其中,研究中心顾容竹博士生受邀在大会分论坛上做专题报告《Grafting of Traditional Chinese Roofing Structures among Modern China’s Catholic Church Buildings in the Late 19th Century from the Lens of Ningbo Jiangbei Church(十九世纪近代中国教堂建筑中的屋顶“嫁接”问题-以宁波江北天主教堂为例)》,展示了在“木结构技术史+数字建模”交叉方向的理论探索和技术实践,引发与会者高度关注。

报告以宁波江北天主教堂为研究样本,系统梳理了19世纪末中西建筑融合背景下西式砖木结构教堂中出现传统屋顶构造(抬梁-穿斗构架、屋顶的举折)这一现象,并试图厘清其中的构造逻辑与历史逻辑。该研究提出“构造嫁接”作为认知现代建筑技术转译与文化折中的关键视角,并在大会引发了多位学者对中式构架与西式功能空间整合模式的持续讨论。该研究系顾容竹博士生的“现代木构建筑技术在中国的发展及演进研究”方向的阶段性成果之一,研究中通过高精度三维扫描技术与无人机结合的方式进行数字测绘,并通过BIM平台逆向重建,也体现了木建筑研究中心在传统木构数字表达与语义识别方面的理论与实践拓展。

04/

结语

WCTE 2025不仅是一场全球木结构建筑行业的盛宴,更是木结构在实现全球建筑碳中和目标领域的重要讨论平台。从欧洲的城市更新计划,到亚太地区的绿色校园项目,再到南美新兴市场的木材工业化转型,木结构不再局限于乡村与边缘地带,而逐渐成为全球城市可持续发展的关键支撑。其背后所依赖的,是先进材料科学、数字设计平台、智能制造系统以及木构文明对话的交织与共进。

交大木建筑中心近年来持续开展“世界木构建筑技术史”“传统木构智能识别与知识图谱构建”“木结构智能设计与自主建造”等系列课题研究,此次委派成员参与WCTE盛会,不仅仅是秉承中心连续参会的传统,也是中心后续与全球相关领域研究者、平台方与实践机构开展广泛的合作开创条件。