从失败乌托邦到未来社区:一次关于“修复”的建筑教育对话

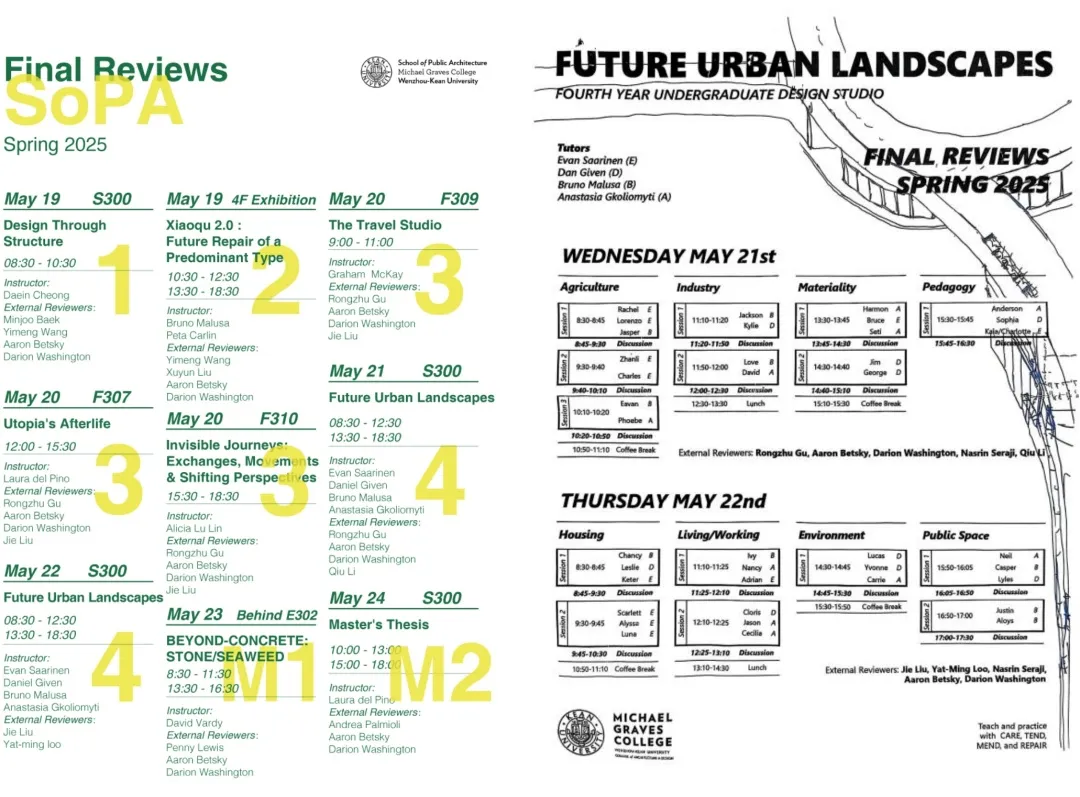

2025年5月20日至22日,受温州肯恩大学Michael Graves College设计学院建筑系主任Vincent Peu Duvallon邀请,木建筑研究与设计中心主任刘杰教授参加建筑系2025年春季“核心设计工作坊”(Core Studio)的终期评图(Final Review),博士生顾容竹陪同参加。

此次评图围绕三个Studio展开,分别聚焦城市愿景、全球迁徙以及乌托邦后的空间修复,刘杰教授与顾容竹博士生与肯恩大学的建筑学子对当代议题的建筑性回应与未来想象展开了讨论。

▲Final Review的活动海报

▲刘杰教授和顾容竹博士生在评图现场

01|三大Studio,三重未来叙事

↘Studio 5: Utopia’s Afterlife

主持教师:Laura del Pino

关键词:废墟美学、理想社会批判、空间哲学

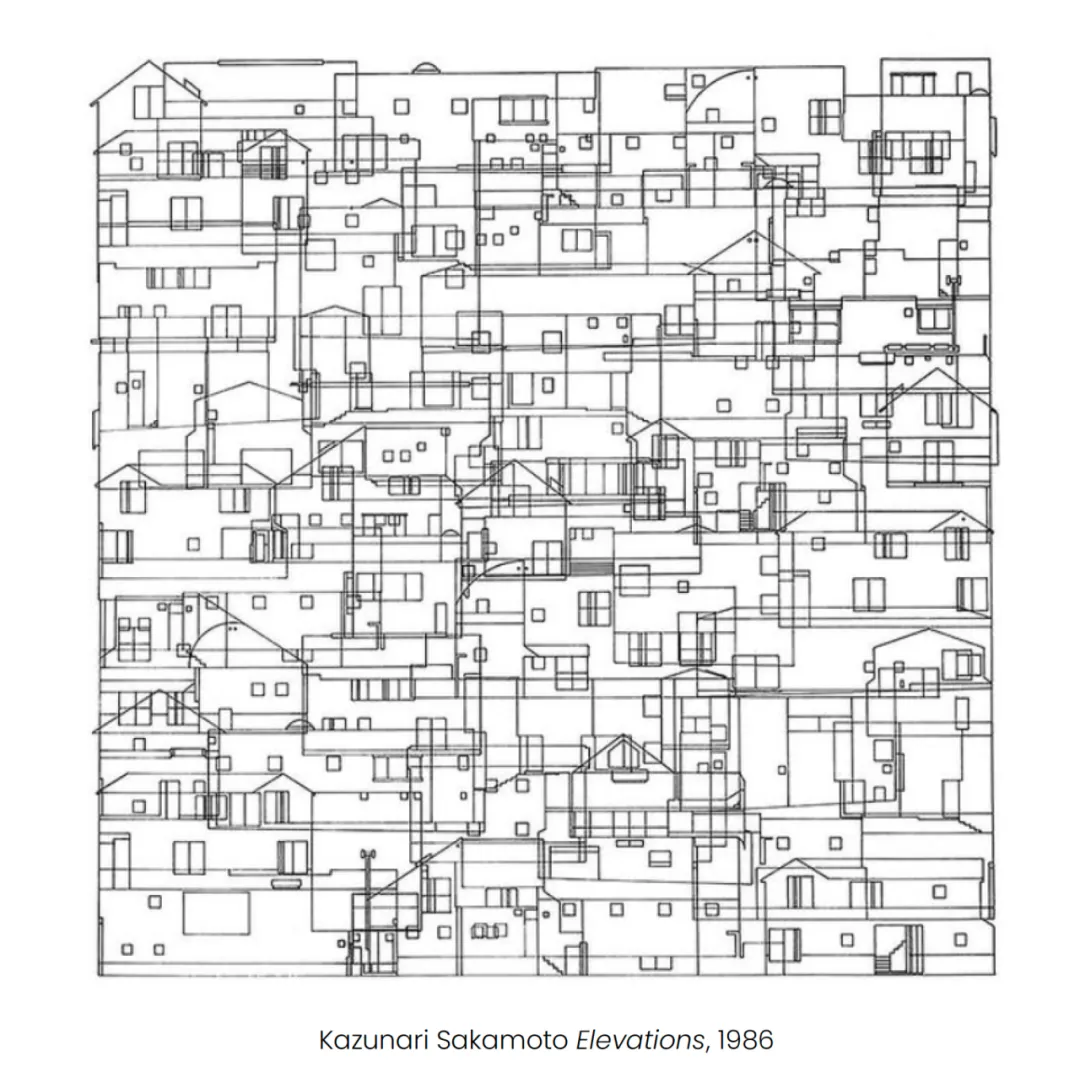

Studio 5聚焦于“乌托邦愿景的废墟化”议题,以2008年由艾未未与Herzog & de Meuron策划、最终未能落地实施的“鄂尔多斯100住宅计划”为起点,引导学生对“失败乌托邦”的遗产进行批判性反思与再设计。课程提出“REPAIR”(修复)为核心议题,学生需完成三个阶段的空间探索:

阶段一:团队协作复原原始地形与总图模型,并各自分析Ordos 100中的一个国际建筑师住宅方案;

阶段二:共同设计一个多户混合功能住宅街区,并将个体住宅理念嵌入其中;

阶段三:基于“跨代共居”“后疫情家庭结构”“居住即办公”等主题,每位学生深化自宅单元设计。

本Studio不仅引导学生从废弃项目中寻找设计的新起点,更通过分工合作、尺度递进的方式,鼓励他们探索未来社区的社会性与居住性。

“Can failed utopias have an afterlife?”正是本Studio提出的核心哲学追问。

↘Studio 6: Invisible Journeys

— Exchanges, Movements & Shifting Perspectives

主持教师:Alicia Lu Lin

关键词:城市流动性、文化迁移、边界跨越

Studio 6 以伊塔洛·卡尔维诺的《看不见的城市》与《马可·波罗游记》为理论引线,展开一场关于空间迁移、文化翻译与城市感知的建筑性想象。引导学生思考:在一座城市中,那些看似琐碎、重复、无名的空间,是否蕴藏着文化流动的轨迹?学生们以咖啡馆为入口,观察其在日常生活、身份构建和社区互动中的潜在作用。通过田野调查与语义解构,他们发掘了这一场所既是“物理空间”,也是“文化节点”的双重属性——咖啡并非只是饮品,更是记忆的触媒、交流的装置与微缩的公共空间。在最终呈现中,学生以温州市历史老街为载体,策划了一场虚构节庆(Imagined Festival)。他们以图纸、模型与时间轴等形式,构建出一个暂时性空间系统,模拟节日中咖啡馆如何成为叙事发生的舞台,成为连接多元社群与历史记忆的媒介。

这一Studio的核心价值,在于其“从边缘观察中心”,鼓励学生以微小空间为观察点,重新书写城市的文化地图。正如刘杰教授在评语中指出:“建筑不仅生产空间,也生产故事;建筑师不只是构建者,更是讲述者。”

↘Studio 8: Wenzhou 2050

— Future Urban Landscapes

主持教师团队:Evan Saarinen, Daniel Given, Bruno Malusa, Anastasia Gkoliomyti

关键词:温州2050、城市生态重构、软基础设施、教育即空间、多代共育、材料性城市、工业遗产转译、社会包容性建筑、公共空间的新界面

作为四年级Studio课程,《Future Urban Landscapes》以“温州2050”为实验场景,23位学生围绕“农业Agriculture”“工业Industry”“材料性Materiality”“教育Pedagogy”“居住Housing”“工作-生活Living/Working”“环境Environment”与“公共空间Public Space”八大主题进行设计呈现,逐一回应一个与温州2050年城市转型相关的现实议题。

从城市农业系统嵌入式设计,到关于工业遗产再激活的材料试验;从教育空间如何延展社群关系,到居住/工作模式下的新型混合功能体建构——学生们将未来设定为一种“被构想的现实”,尝试以高度情境化和生态化的方式重塑人类与城市的关系。通过构建新型城市生态系统、复合材料策略与社会包容性居住模型,回应温州未来城市所面临的转型挑战。作品关注城市边界的模糊化、生态基础设施的潜力以及建筑与制度的共构方式,呈现出建筑作为“社会修复工具”的新角色。

02|中美建筑教育理念的对比与思考

教学方法:美国建筑教育强调“概念驱动”与“批判性思维”,更注重过程性、叙事性与概念驱动,允许“失败”作为探索的一部分;而中国建筑教育则更注重“结果导向”,强调图纸的完备性与技术的可实现性。

课程结构:美国的Studio课程通常采用“群体建构+个体深化”的教学机制,强调协作中的分工逻辑,模拟现实建造机制;而中国的建筑教育则更多采用个人项目,强调个人能力的培养。

设计伦理:美国建筑教育注重建筑在社会中的角色,强调设计的社会责任与伦理考量,正如Michael Graves College设计学院的核心教学理念“Teach and Practice with CARE, TEND, MEND and REPAIR.”;而中国建筑教育则更多关注建筑的功能性、逻辑性与形式美表达。

温州肯恩大学的核心Studio评图,是一次关于教育思维、方法转译与建筑本体反思的跨文化实践。我们期待,未来在更开放的教育平台上,继续深化中美建筑教育的互动互鉴,共同回应全球化时代下建筑学科的挑战与可能。