刘杰:从榫卯小结构见建筑大世界

9月12 日上午,温州博物馆文化驿站邀请到温州市廊桥文化学会高级顾问,上海交通大学建筑系教授、博士生导师,木建筑研究与设计中心主任刘杰与大家分享“一种惊艳千年的传统中国美”—榫卯。

刘老师以两个表达榫卯结构的成语开场—“方枘圆凿”、“剡木入窍”

方枘圆凿

“榫卯”正式定名于明清时期并沿用至今,其古称“枘凿”:枘(rui)即榫头:凿,即卯眼。成语“方枘圆凿”比喻“格格不入、不相适宜”出自战国时期 · 楚国 · 宋玉《九辩》:“圆凿而方枘兮,吾固知其龃龉(jǔ yǔ)而难入”。屈原《离骚》中也有:“不量凿而正枘兮,固前修以菹醢(zū hǎi)”的诗句,意“不度量卯眼而去修改榫头(用以比喻楚国政治制度与个人),这就是前人遭祸身亡的原因”。

在日本,“榫”和“卯”分别被称为“男木”和“女木”;在欧洲,榫头(Tenon)称作“雄性”(Male End),卯口(Mortise)称作“雌性(FemaleEnd)”。我国江南地区也有“公榫”、“母榫”和“雄榫”、“雌榫”之称。这些来自世界各地的名称,似乎暗示着榫卯结构可能与人类对阴阳交合的理解相关。

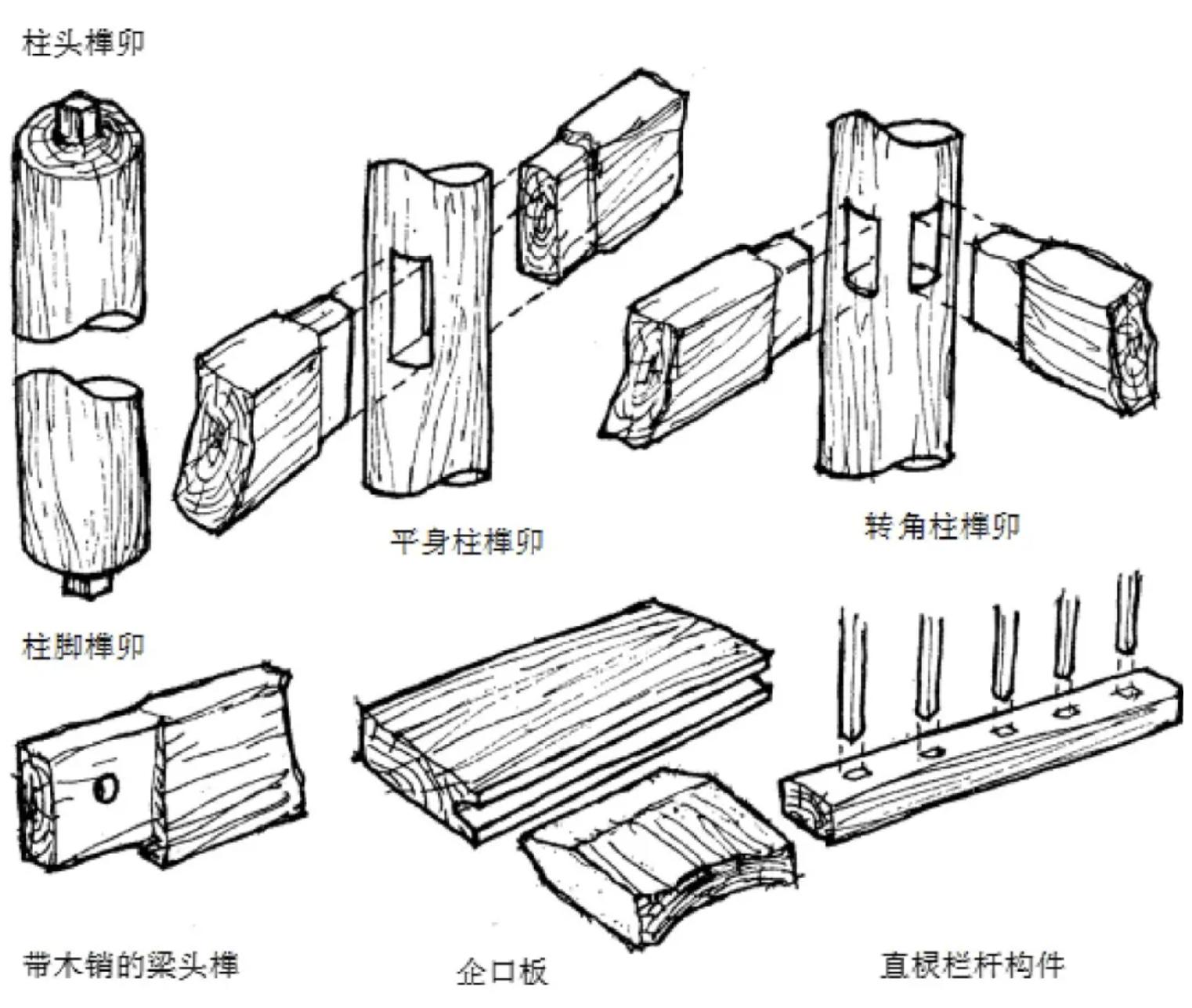

谈到中国榫卯技术的起源,早在余姚河姆渡遗址(公元前 5000 至公元前 3300 年)中,便出现了多种木构榫卯结构(如平身柱榫卯、转角柱榫卯等)和木构水井,

▲河姆渡出土的木构榫卯复原图

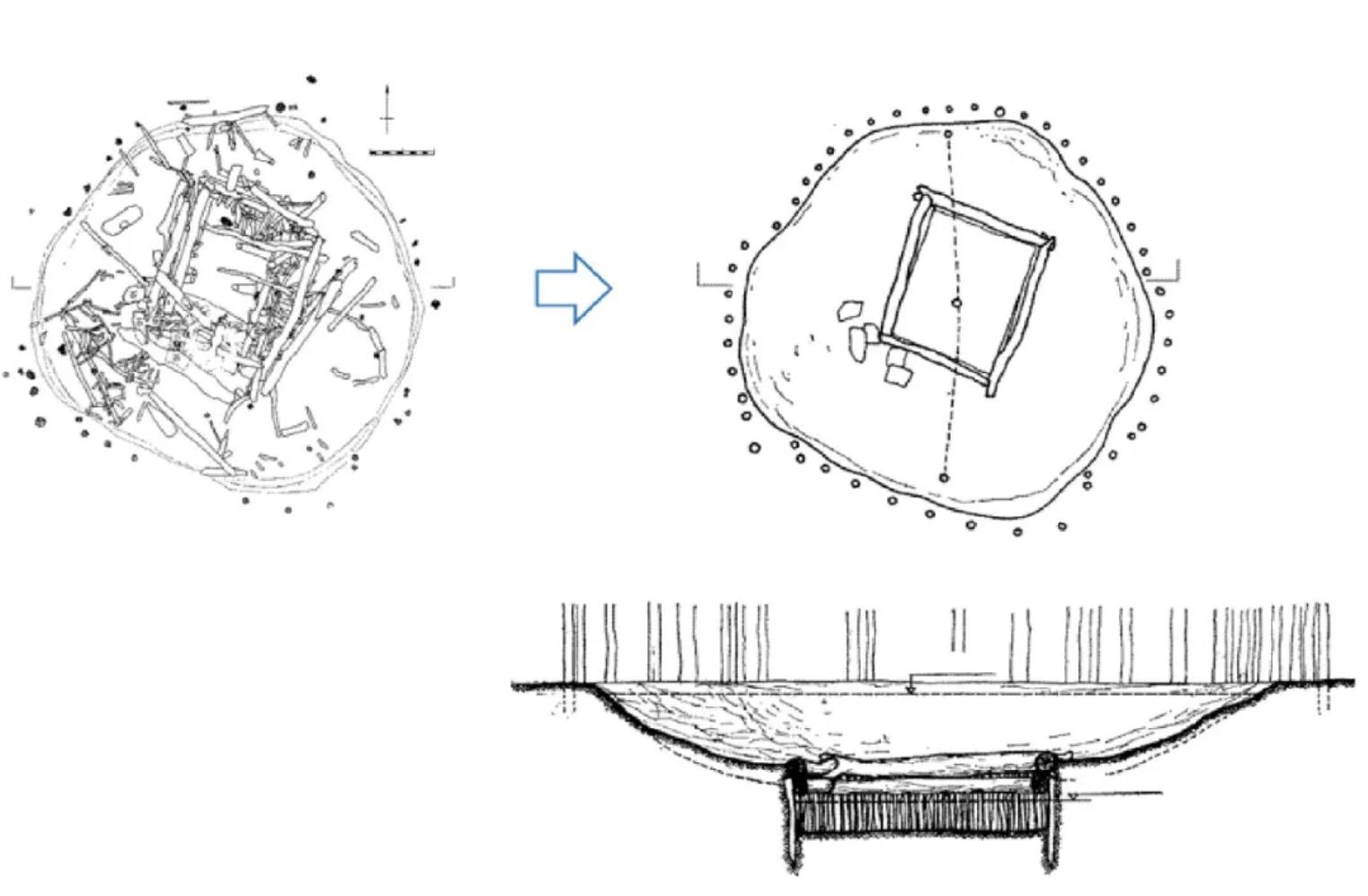

▲河姆渡遗址中木构水井遗址图及复原想象图

(杨鸿勋先生复原)

欧洲地区与中国近乎同时期出现相近木构榫卯技术在排除技术交流的可能性外,似可证明榫卯是木构技术从产生、发展至成熟阶段的必然产物,它是在传统绑扎技术基础上,融合更加先进的生产工具而逐步形成与发展起来的。因此,榫卯结构技术并非中国原创或独有,而是世界范围内木构文化发展成熟的自然结果,具有普遍性。而结合各地不同木构文化发展路径,其后期又表现出特殊性。

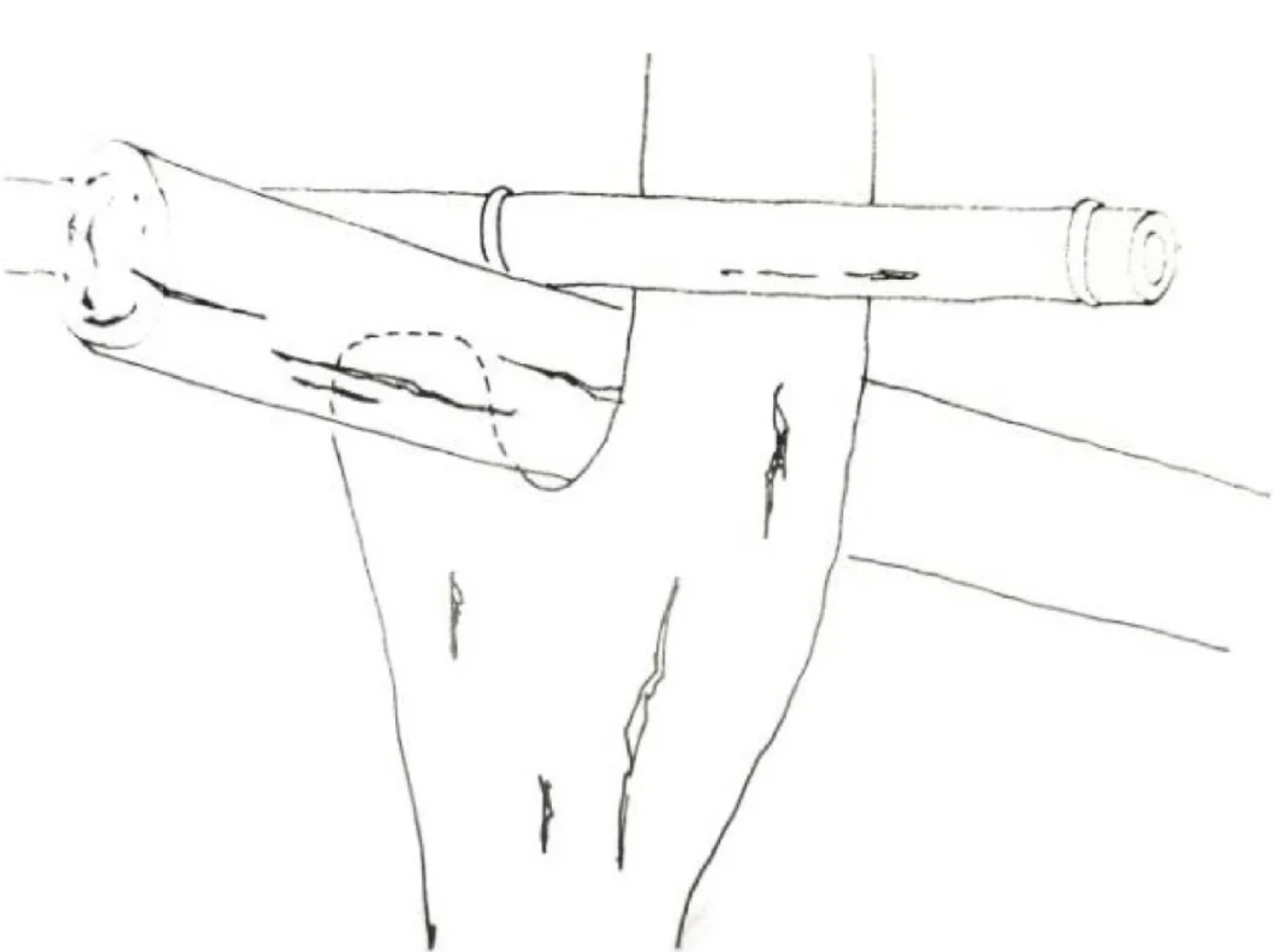

▲原始榫卯结构之雏形(可能来自于绑扎技术)

▲德国莱比锡 Altscherbitz 出土的新石器时期木构水井(约公元前 5000 年)

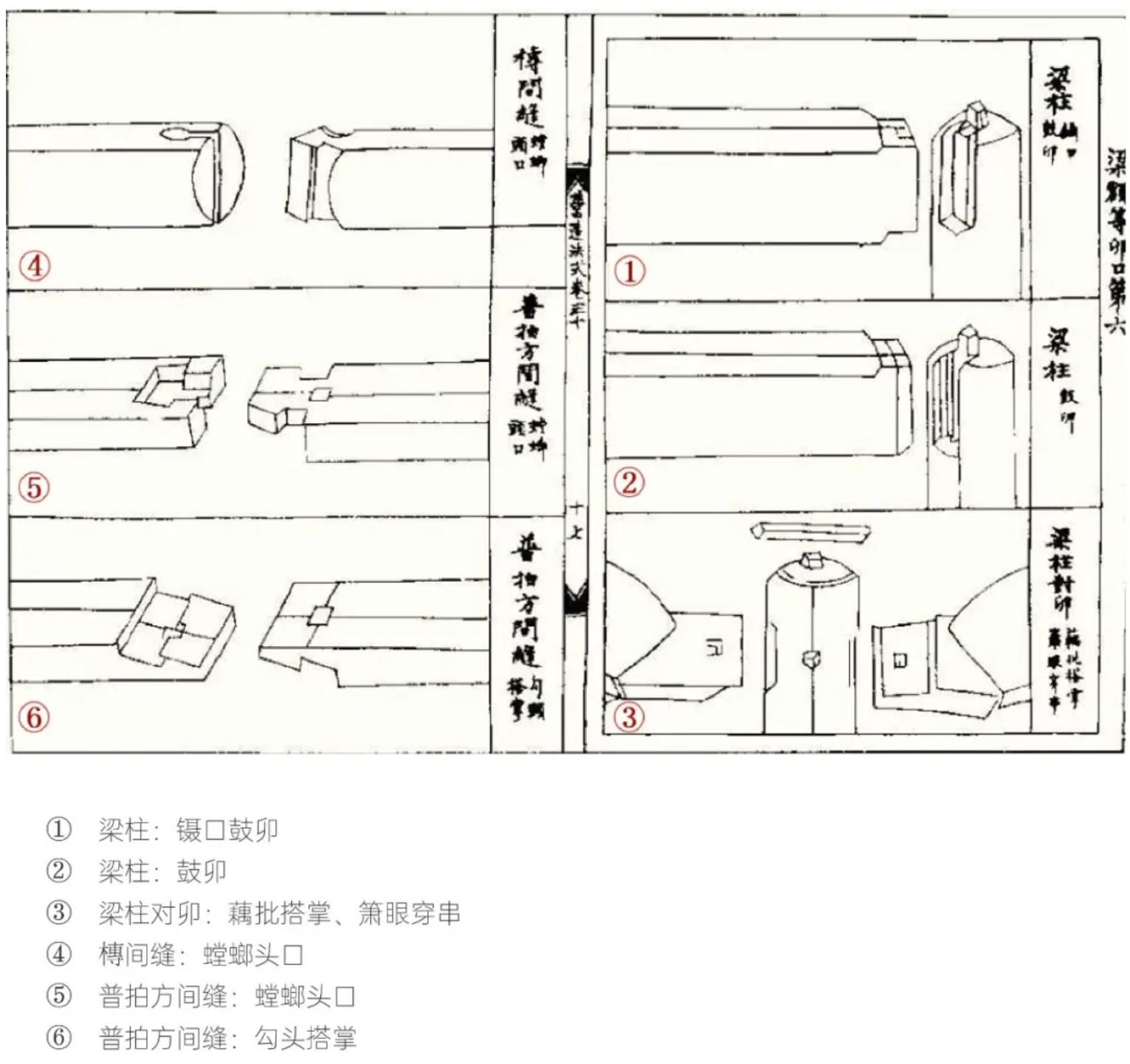

《营造法式》是中国现存最早的古代建筑“文法”书籍它从技术角度建立了中国建筑工程体例上的规范。

▲《营造法式》“梁额等卯口第六”中分别规定了宋式大木作中柱—枋柱—梁等构件之间的连接、(檩、桁)、普拍方的接长等的连接。

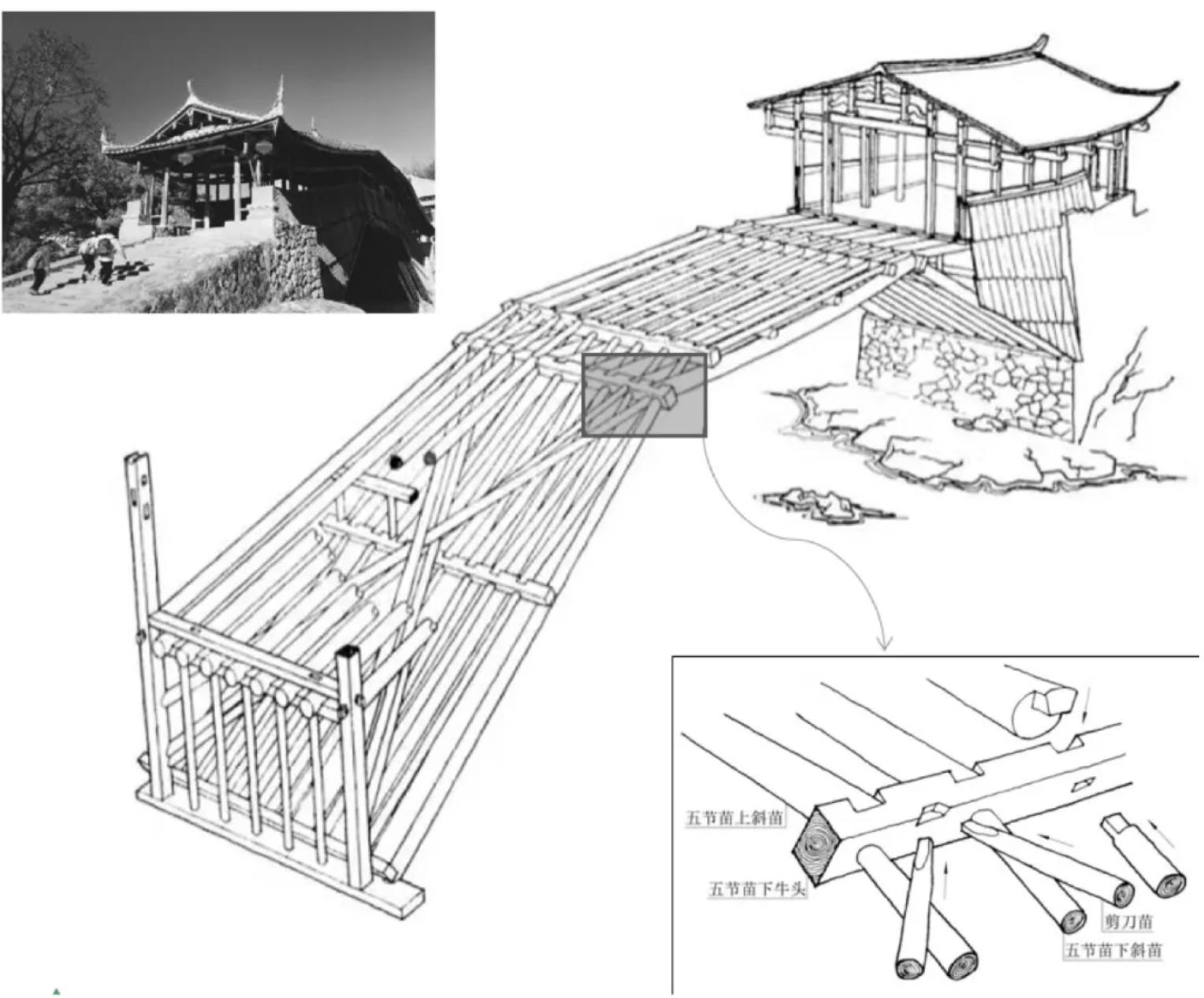

中国榫卯结构最常见的运用体现在古代桥梁、寺庙等建筑中,如被列入联合国非物质遗产的木拱桥营造技艺在浙闽地区木拱廊桥修复中传承至今。

▲温州泰顺工匠曾家快师傅主持建造的濛秀桥

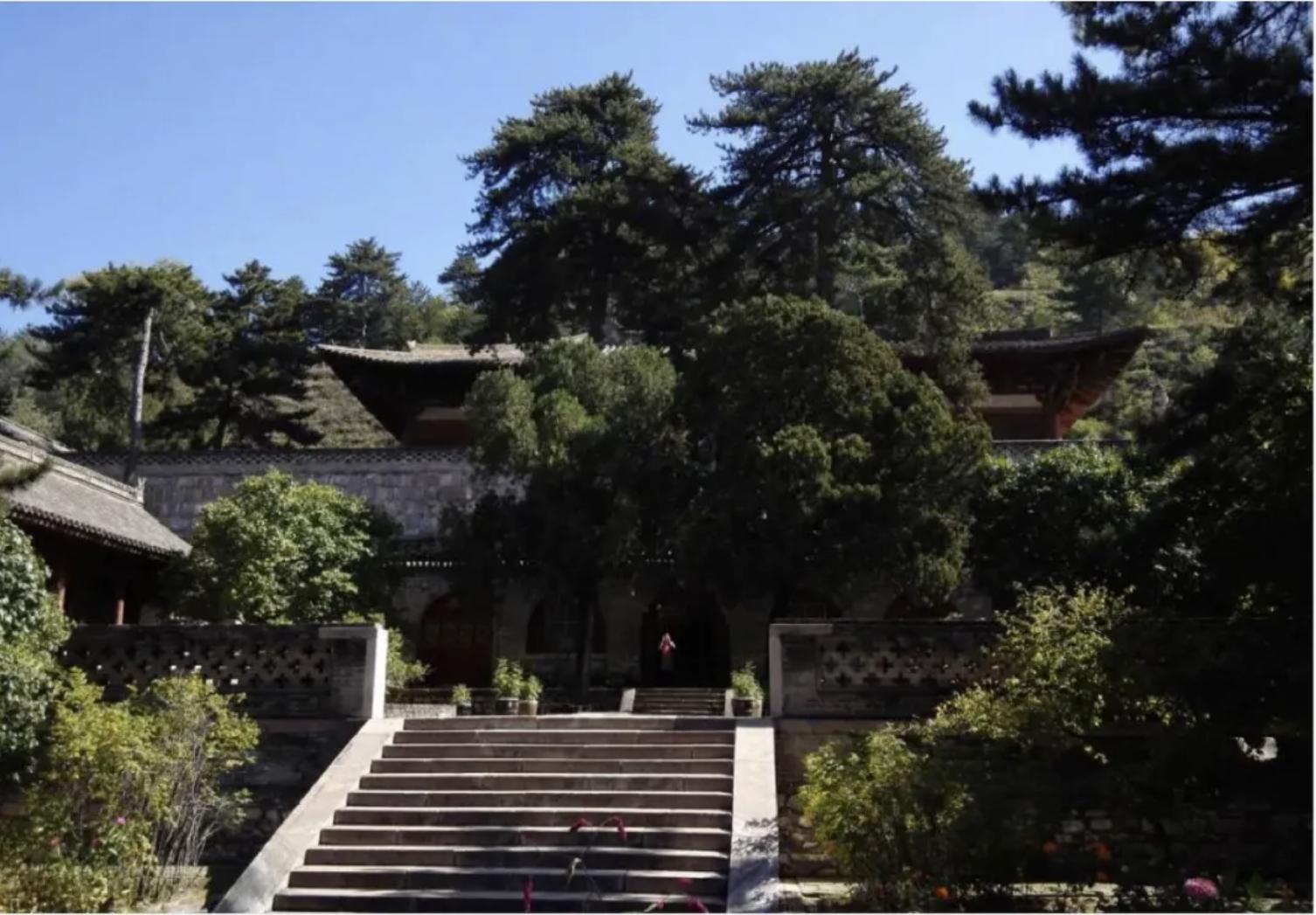

▲佛光寺东大殿位于山西省五台县东北,重建于唐大中十一年(公元 857 年),是中国现存规模最大、保存最完整的唐代木构建筑。

▲佛宫寺释迦塔位于山西省应县城西北佛宫寺内,建于辽清宁二年(1056年),塔高67.31米,是中国现存最高的古代木构建筑,堪称中国古代建筑斗拱博物馆。

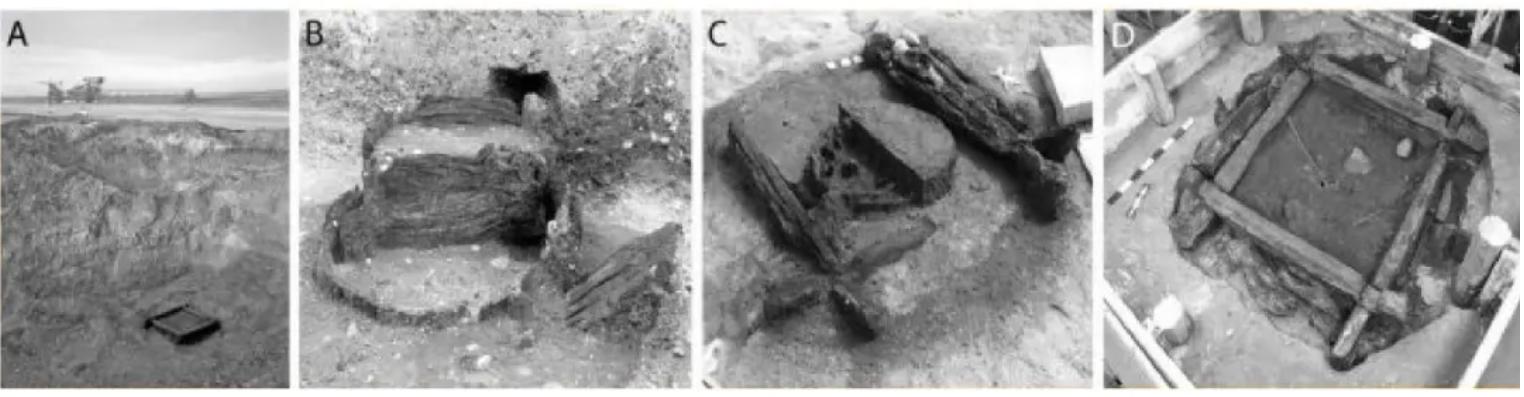

自有建筑便有家具,家具与建筑共同构成人们生活的物质空间,且伴随人们的生活方式的改变而不断演进,建筑与家具的技术演进具有共轭性。战国时期楚国包山大家(约公元前 300 年)出土发掘了中国最为古老的折叠式行军床,全木质结构,榫卯连接。

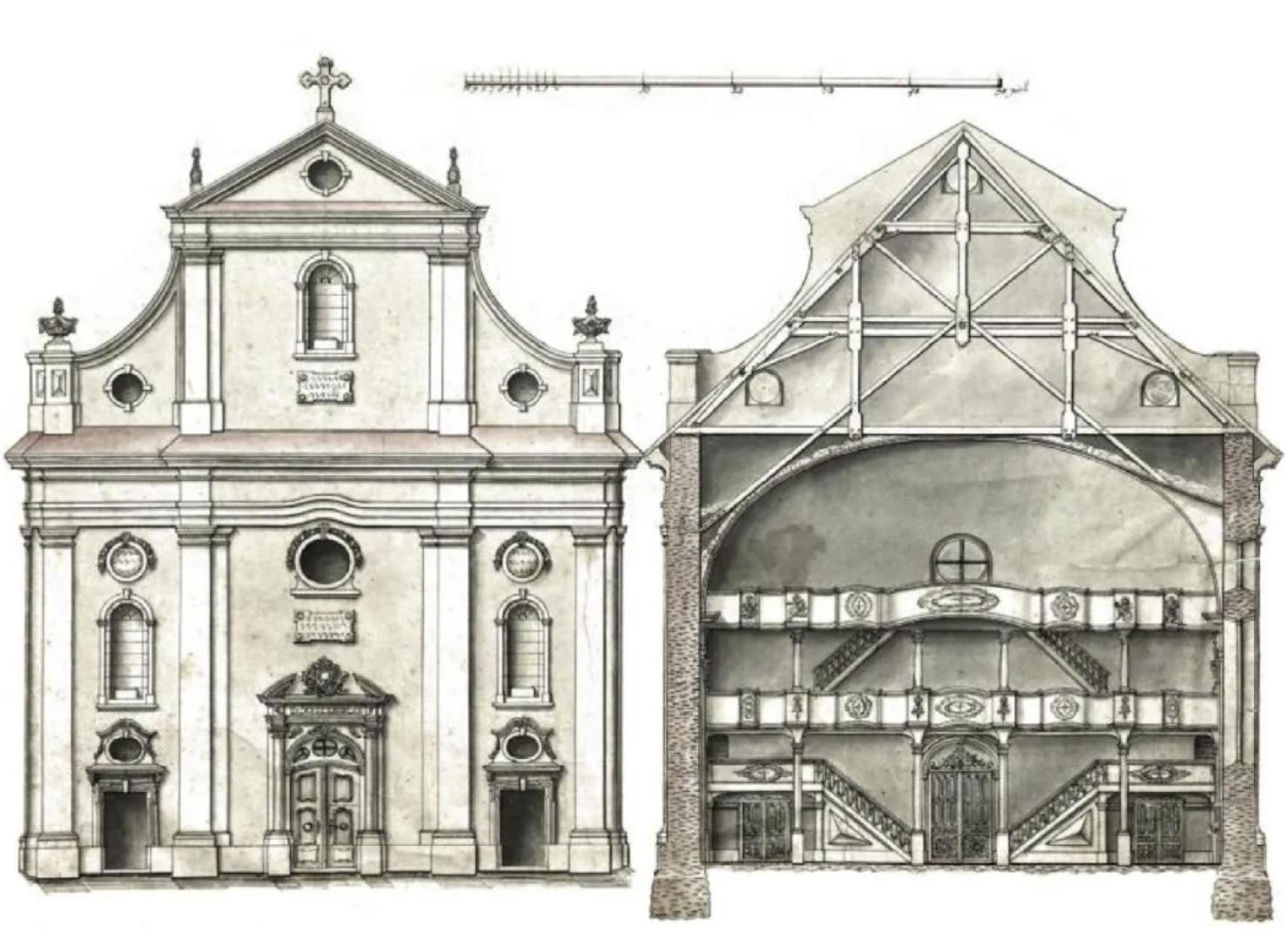

在瑞士、德国、奥地利等多数欧洲地区的国家中,榫卯结构常发现于廊桥、民居、教堂等众多历史建筑。如2019年4月15 日在大火中受损严重的巴黎圣母院的屋顶结构是用木制桁架做的,桁架的组合就是运用了榫卯这种构造。

▲瑞士的廊桥

▲欧洲的木屋架

▲日本神户竹中大工道具馆内展示的木构加工工具

刘杰教授团队参编国家标准《装配式木结构建筑技术标准 GB 51233-2016》过程中,建议保留卯连接在现代木结构建筑中的应用,得到规范组认可并通过国家部委审查,为未来榫卯结构在现代木结构建筑中的创新应用创造了条件。

两个多小时的分享与交流,观众们听得很仔细,用手机记录下课程中的关键信息,积极与老师进行交流,意犹未尽。