江苏省某机关会议厅

The Conference Hall in Jiangsu Province

项目地点:

江苏省南京市

建筑面积:

242平方米

设计时间:

2016

竣工时间:

2017

主持建筑师:

刘杰

建筑师:

曹晨等

结构工程师:

张雷明等

设计单位:

上海交通大学设计研究总院有限公司

Building Area: 242 square meters Design Period: 2016 Completion Time: 2017 Design Group: Shanghai Jiao Tong University Design&Research Institute Project Architect: Liu Jie, Cao Chen, etc. Structure Engineer: Zhang Leiming, etc.

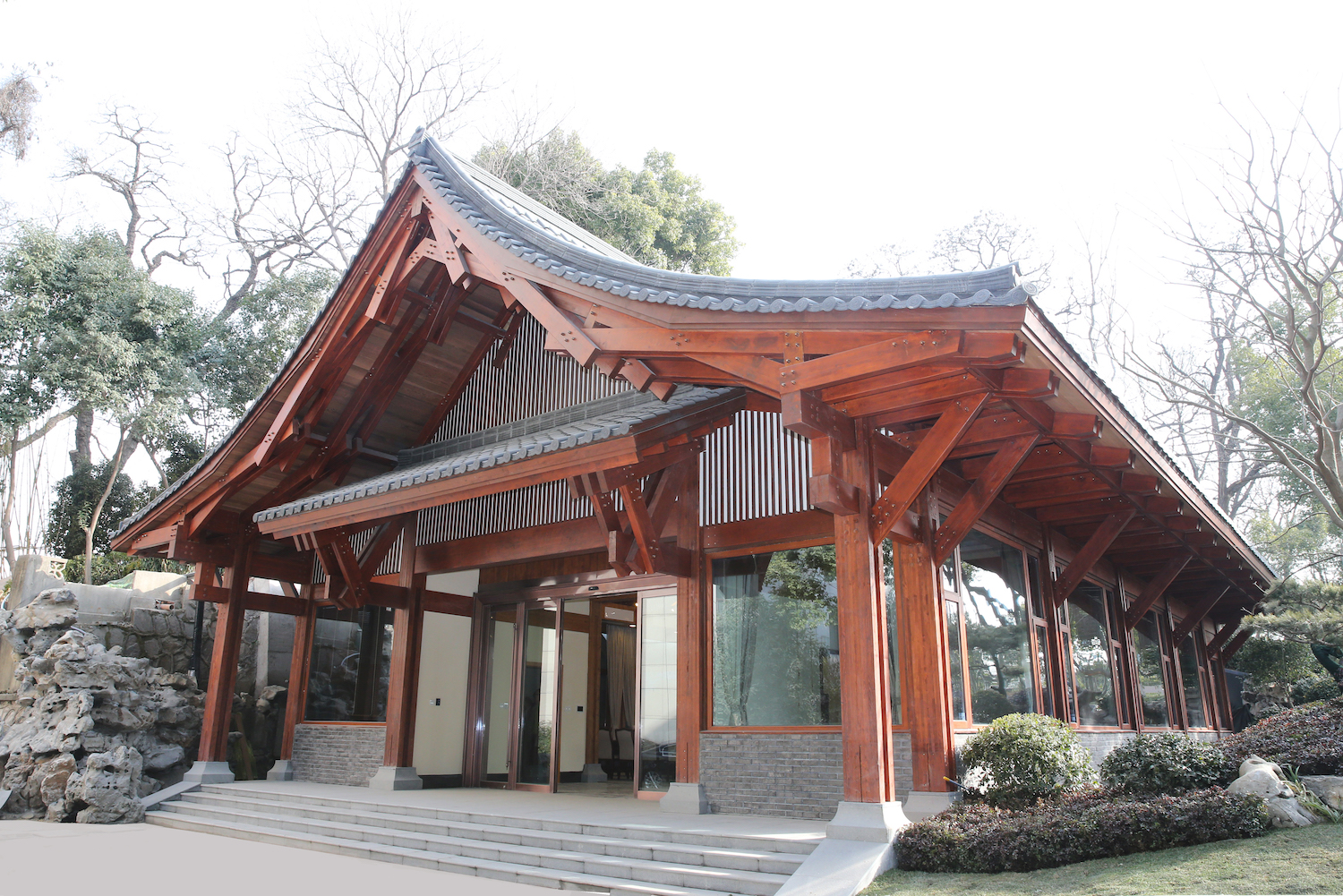

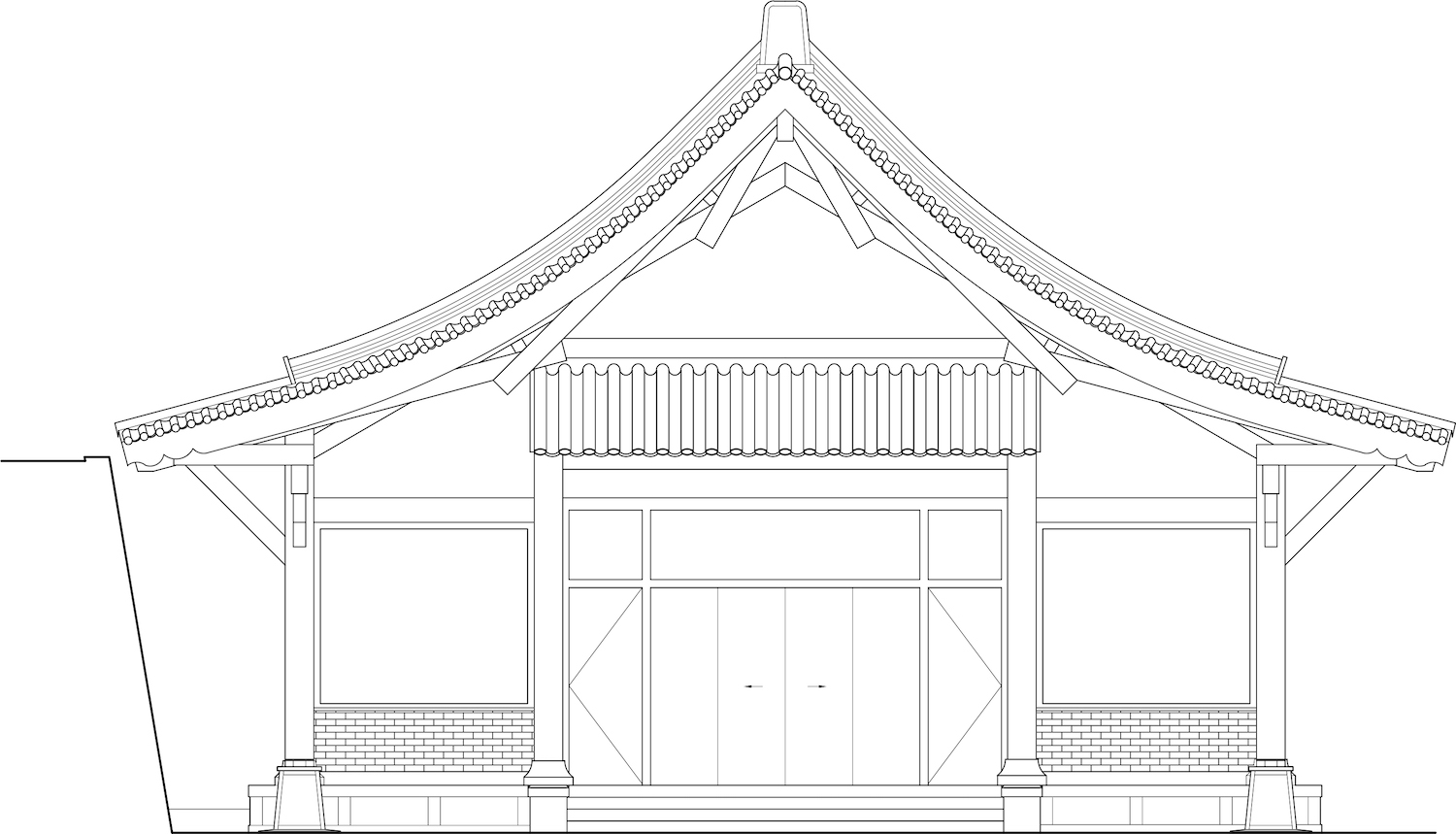

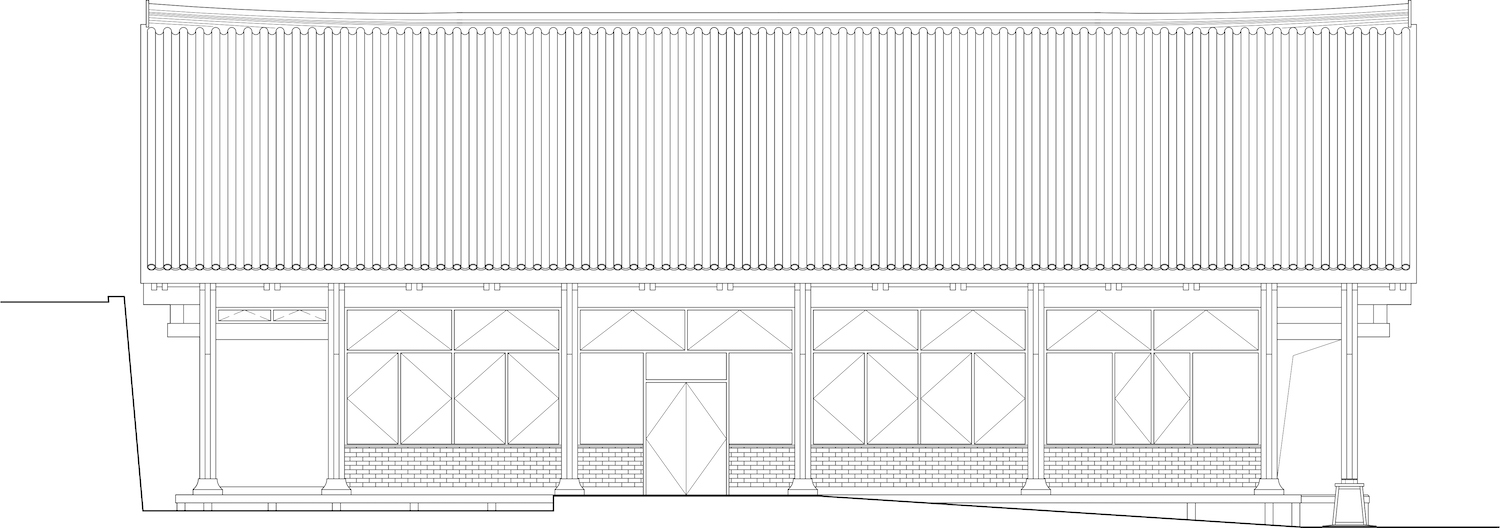

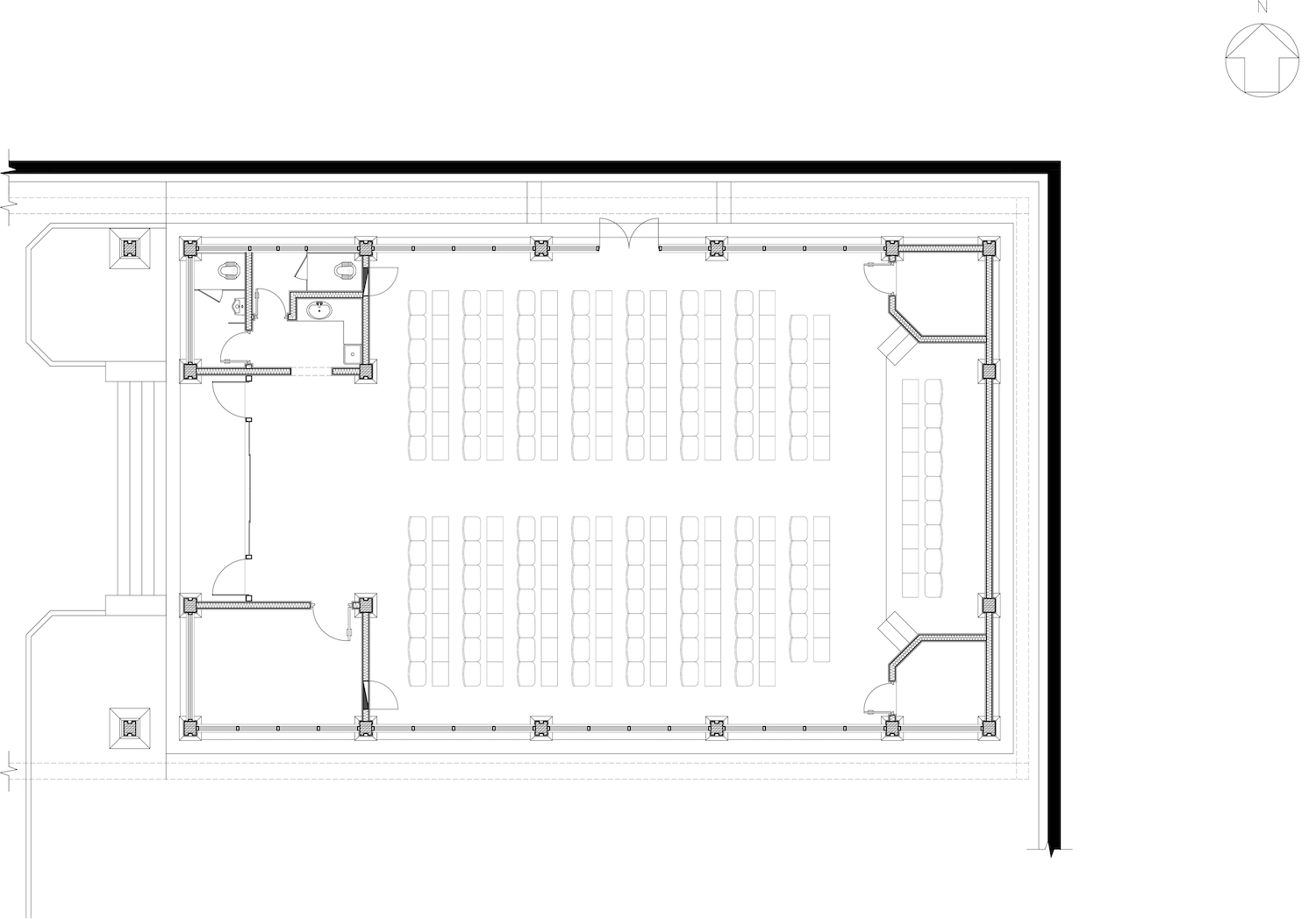

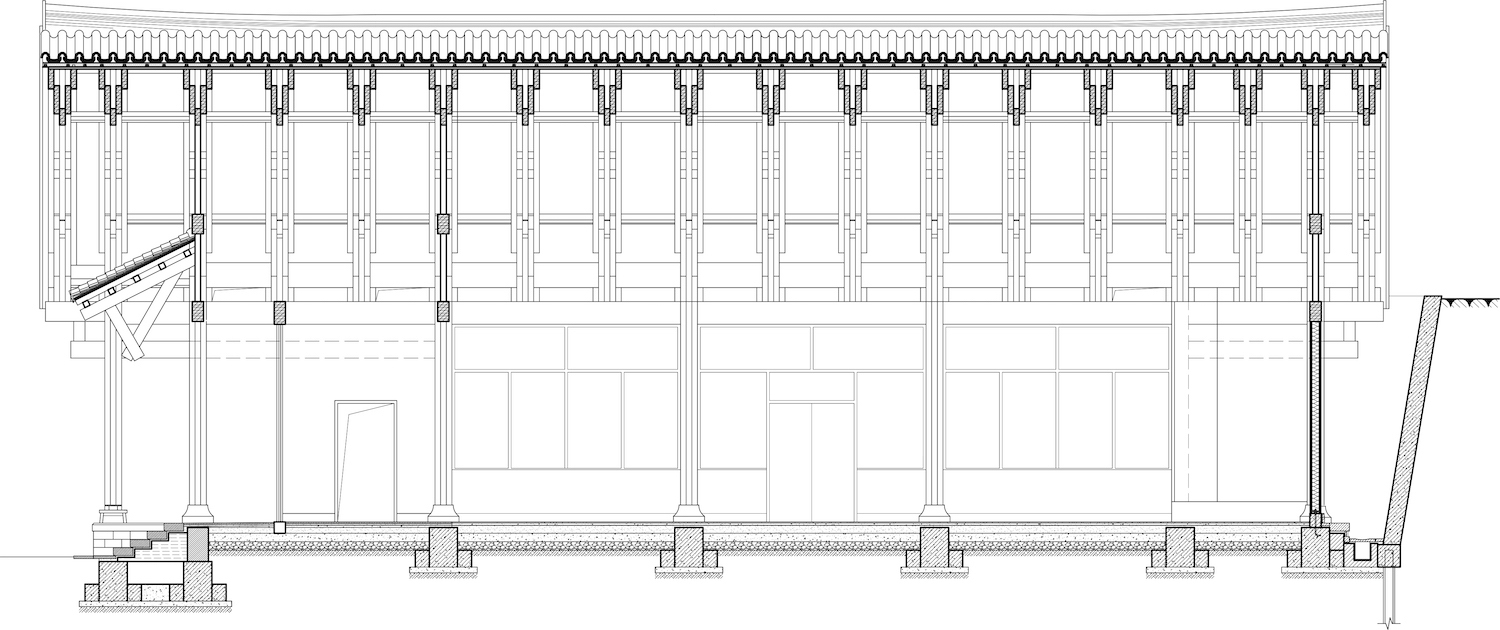

江苏省某机关会议厅项目位于南京市某机关院内北山西南角,作为北山景观提升工程的核心组成,其改建背景源于对传统建筑智慧的现代表达探索。基地原为一栋两层砖混办公楼,现通过现代木结构技术重塑为单层会议空间,总建筑面积242㎡,可容纳110人会议需求。建筑平面呈矩形(20.10m×12.20m),悬山顶造型搭配西侧披檐,建筑高度6.68m,屋脊高度达9.60m。功能布局包含前厅(含休息室、卫生间)、主会议厅及后台控制室,南北侧通透玻璃窗将园林景观引入室内,形成内外渗透的空间关系。项目响应国家绿色建筑政策(《促进绿色建材生产和应用行动方案》2015年、《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》2016年)及江苏省装配式建筑推广要求(2017年),以"古今相映"为核心理念,景观区域采用传统木结构,会议厅主体则探索现代木结构创新,成为传统营造智慧与当代技术结合的示范案例。

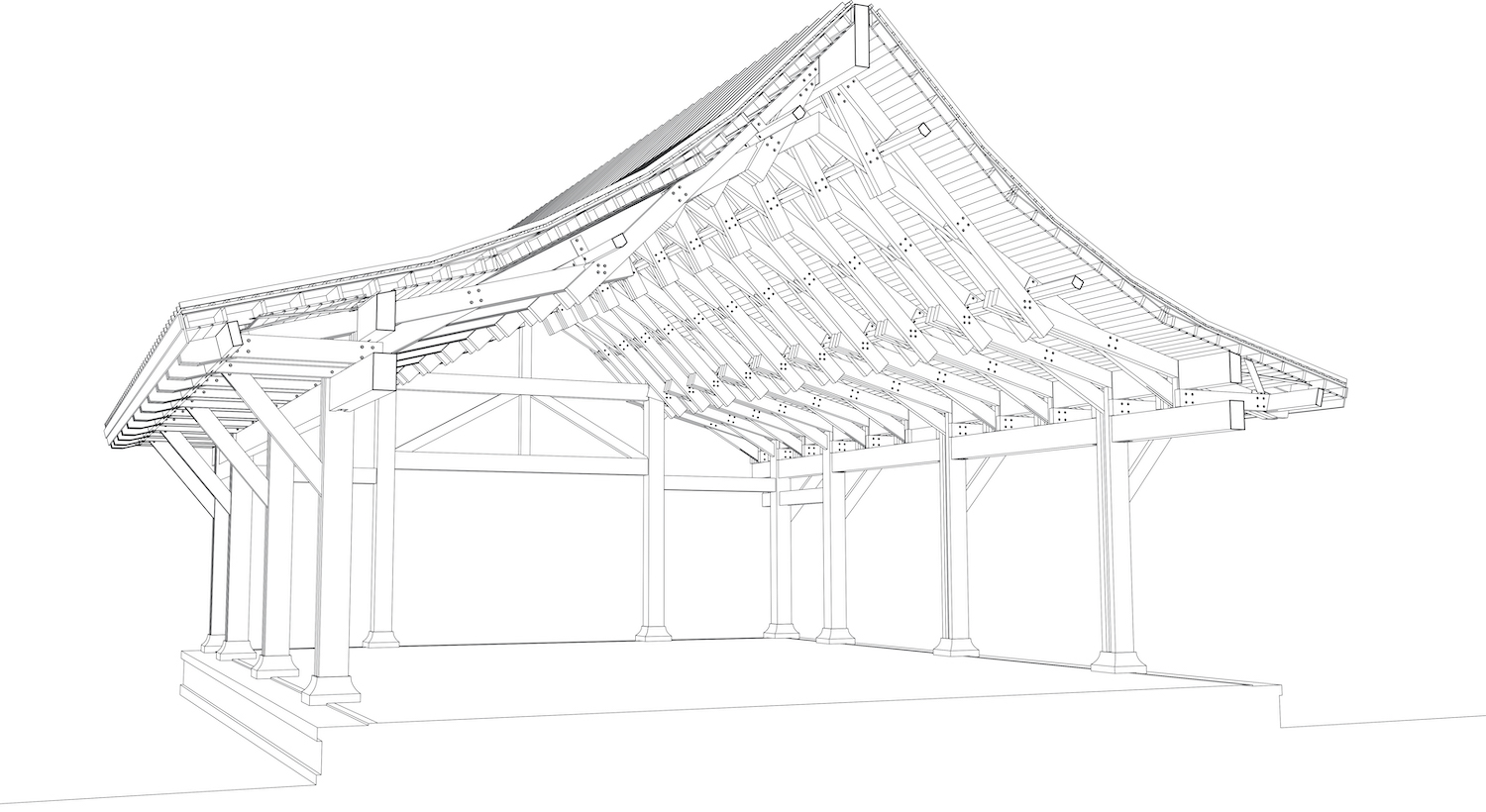

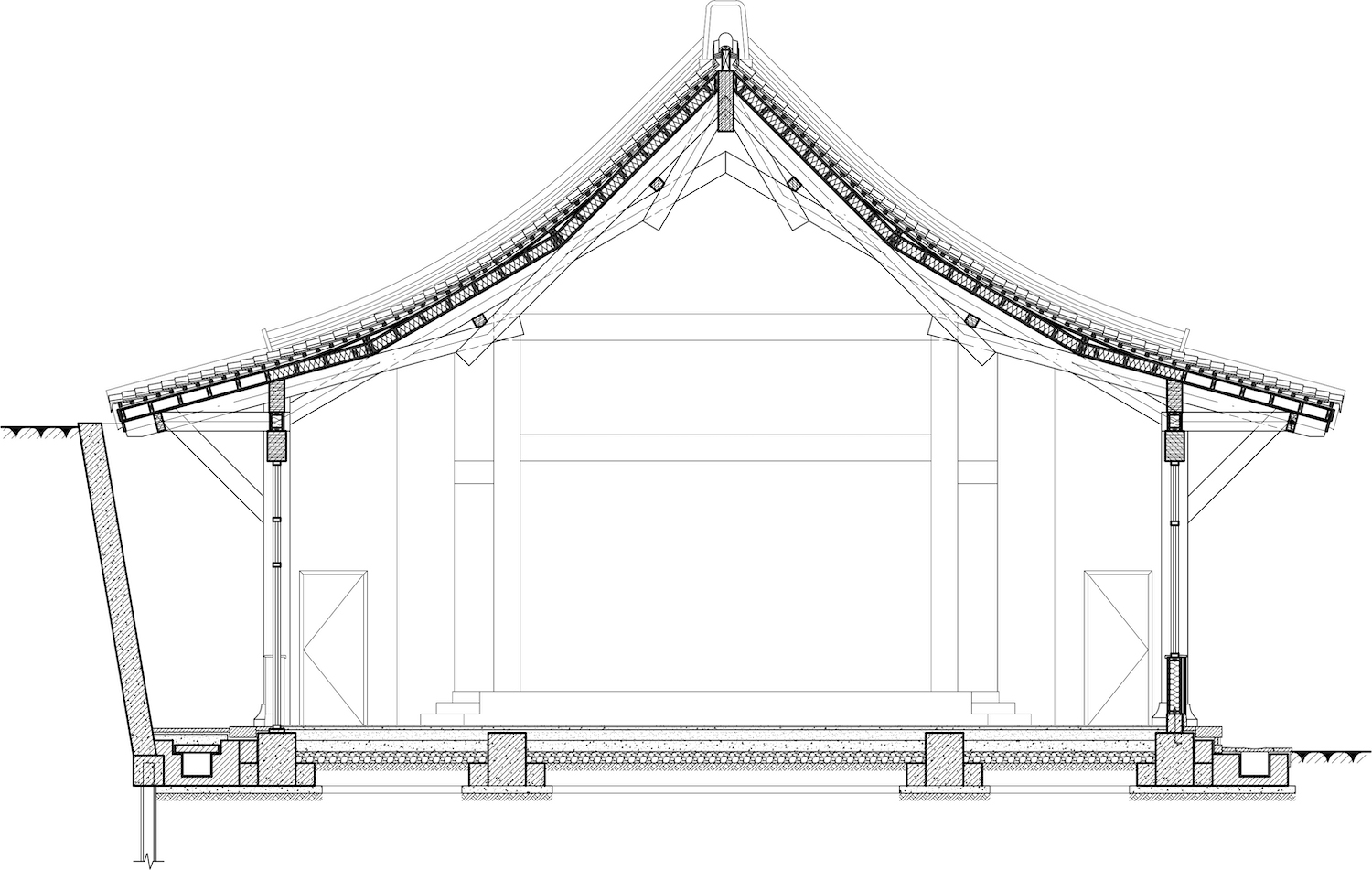

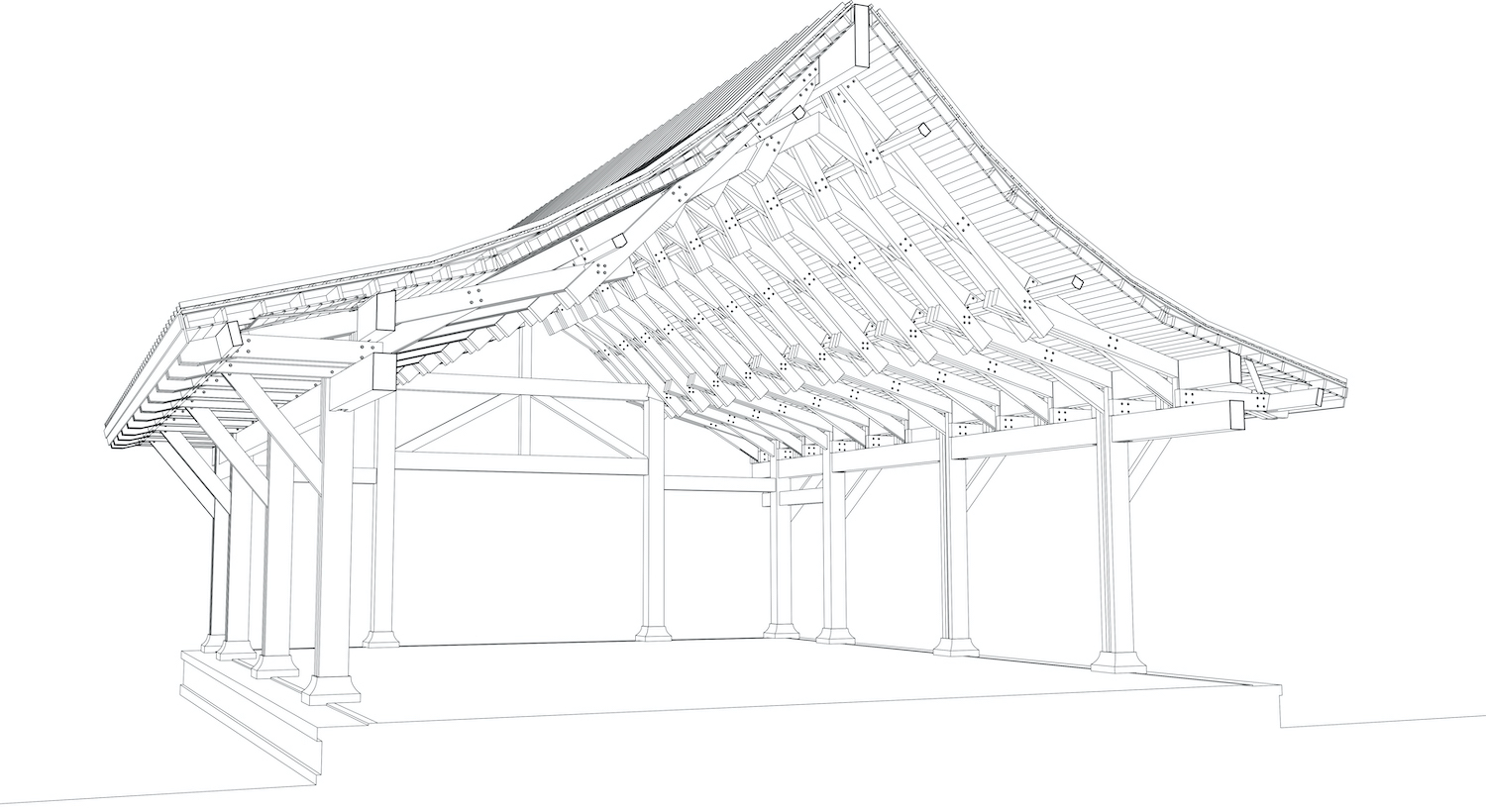

设计团队基于十余年传统与现代木结构研究经验(代表项目:杭州香积寺、柳州开元寺等),从中国传统建筑"小材大用"智慧中汲取灵感,重点对"虹桥"木拱结构与坡屋顶体系进行解构与重构。北宋《清明上河图》中汴水虹桥的"编木拱"体系(由三长杆系统1与两长两短杆系统2组合,通过榫卯与横向木方形成稳定结构),展现了小断面木材构建大跨度空间的可能性。设计将虹桥结构纵向翻转,以100×250mm小截面花旗松胶合木构件重构屋架,通过金属连接件替代传统榫卯,形成内凹反曲线屋面——既延续传统屋面举折曲线美学,又实现7.2m大跨无柱空间。这种"结构即建筑"的设计手法,通过"彻上明造"暴露屋架体系,展现木构节点与材料本真之美。西向主入口采用深2.5m挑檐与凹入式披檐设计规避西晒干扰,南北通透玻璃窗实现自然采光与景观渗透,屋架间增设的X形钢支架替代传统水平拉杆,在保证抗侧力性能的同时维持视觉通透性。主体结构采用花旗松胶合木,柱截面通过100×350mm/250mm构件组"工"字形拼合柱,梁截面统一为200×350mm,实现"少规格、多组合"的工业化设计原则。

技术突破方面,传统虹桥结构横向并排组合模式被转化为纵向斜梁体系,通过金属连接件替代榫卯提升节点刚度与施工效率,屋架间X形钢支架与脊檩、柱脚加强连接形成空间协同作用,使侧推力减少40%。主入口穿斗式构架采用双梁变截面穿柱+金属件锚固技术,实现两层级2.5m悬挑。针对大开窗带来的结构薄弱问题,创新采用"功能构件结构化"策略:窗下墙区域内置木骨架剪力墙提供抗侧刚度,局部设置十字交叉支撑与木框架形成混合抗侧体系。工业化建造层面,所有构件工厂预制编码,二维码追踪管理,槽口钻孔精度控制在±1mm,70%构件预组装后运输,现场吊装效率提升30%,总工期控制在90天内。

空间叙事层面,建筑通过多重设计手法构建传统营造智慧的现代表达。暴露的屋架系统清晰展现"编木拱"受力路径,12榀主屋架以渐变曲线形成韵律感,花旗松木材经碳化处理呈现深琥珀色,与扬州园林风格青砖铺地形成冷暖对比。椽条间距与玻璃窗比例精确计算,冬至日正午阳光可直射至室内北墙,呼应传统建筑"圭表"意象。这种建构逻辑可视化的设计,既是对传统营造技艺的致敬,也通过现代材料与计算技术赋予空间新的诗意。

作为国家重点研发计划"绿色生态木竹结构体系"(2017YFC0703506)示范工程,项目实现了三项创新突破:首次将虹桥编木拱结构体系应用于现代公共建筑大跨空间,建立小截面胶合木"少规格、多组合"的工业化建造范式,创新"功能构件结构化"抗侧力整合技术。建成后的会议厅不仅为木结构建筑在政府投资项目的推广提供实践样本,更通过现代技术语言转译中国传统营造智慧,验证了"传统建构逻辑+现代材料技术"的可持续发展路径。设计团队将持续深化木拱结构体系研究,为我国现代木结构建筑发展提供技术储备与设计范式。